Visages chamoyards

Quelques métiers, quelques figures de Chamoux

| Un Photographe | Une Comtesse | Un Chanteur d'Opéra |

|

|

|

| Un Fort des Halles | Le Patois à Chamoux | Émigrés, Immigrés ! |

|

|

|

| Mémoire de Léonie F. | ||

|

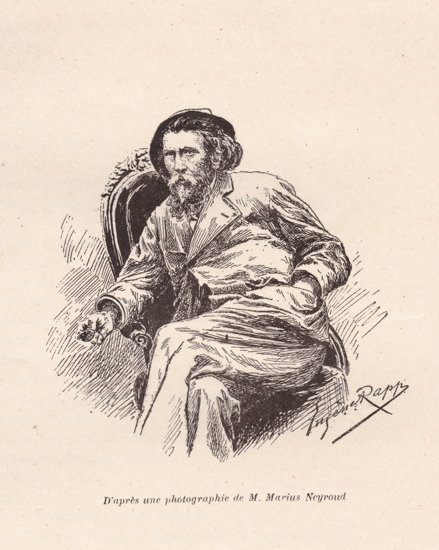

Un photographe

Cet article ne représente même pas la partie émergée de l'iceberg!

Nous sommes en train de travailler sur l'œuvre de Marius Neyroud: très gros chantier, très intéressant; nous faisons donc appel à tous ceux qui retrouveraient dans leurs placards des clichés de ce photographe actif à Paris autour de 1900, mais encore très présent avec sa chambre photographique à Chamoux jusqu'aux années 1940. Sus aux boîtes à chaussures dans les greniers! Merci d'avance. A.Dh.

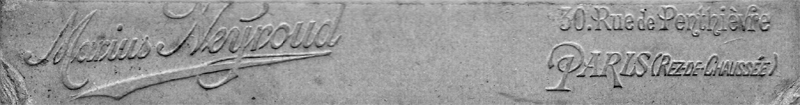

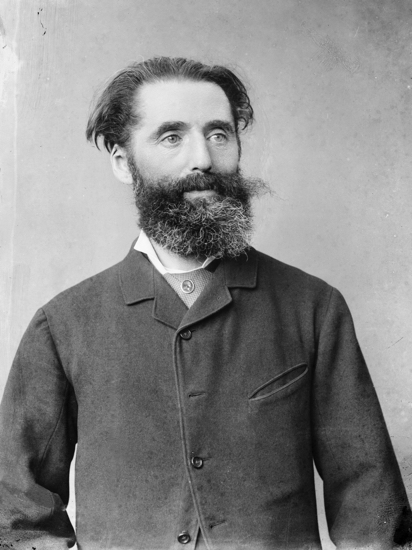

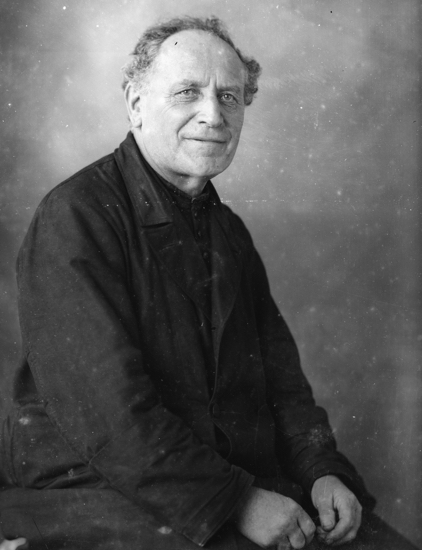

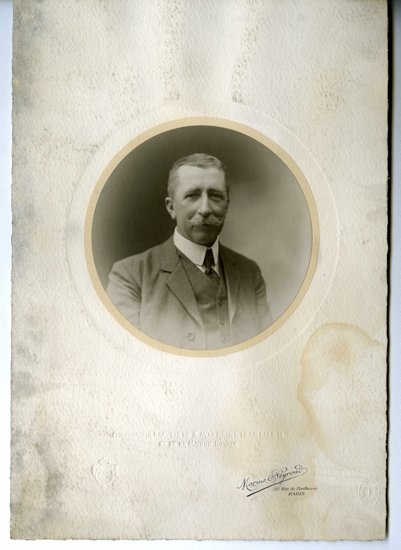

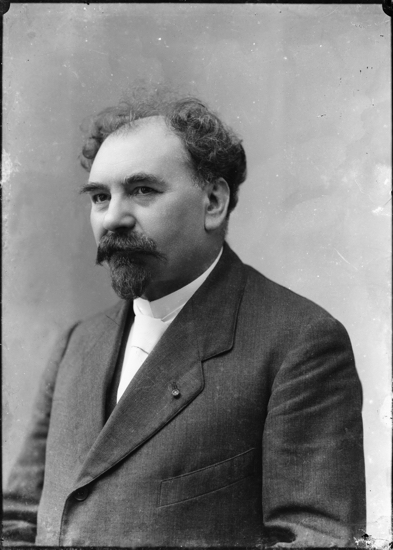

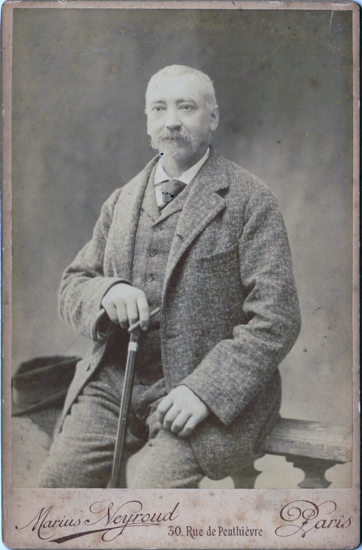

Marius Neyroud

Marius Neyroud, Chamoyard de naissance, revenu au village pour ses vieux jours, a fait une très belle carrière à Paris.

Il a aussi offert de nombreuses photos à des amis et des proches du village : les pages de cette rubrique "Patrimoine" témoignent de la qualité de son travail, même lorsqu'il opérait pour le plaisir, et sans signer.

Voir dans "Photos anciennes" et "La vie aux champs" de nombreux clichés (sur plaque de verre) réalisés par Marius Neyroud.

Marius Neyroud (Chamoux 13 mai 1854 - Chamoux 14 novembre 1951)

Voici le parcours de Marius Neyroud, résumé dans un article qui lui fut consacré par le Dauphiné Libéré du 6 mai 1950, à l'occasion de ses 96 ans.

Nous remercions Maurice Tardy (petit neveu du photographe), qui nous a confié ces documents.

05-2102 - A.Dh.

ACCÈS À LA (mini) GALERIE des PHOTOS de Marius NEYROUD

Galerie Neyroud

Choix très subjectif, parmi les 2 ou 300 photos retrouvées, rescapées du Temps.

Beaucoup de ces vues (plaques et tirages originaux) sont aujourd'hui déposées à Chambéry, aux Archives Départementales.

Il faudrait d'autre part renvoyer au Musée de Bretagne et au MAHJ, qui ont réuni un fonds de photos liées à l'Affaire Dreyfus - dont plusieurs tirages de Marius Neyroud.

Savoyardes

Activités - vues des rues et des prés

Vie sociale

Personnalités d'ici et d'ailleurs

Arts et Lettres

Actualités : "l'Affaire" - et faits-divers

Quelques portraits de Paris et de Chamoux

Les Neyroud

Travaux personnels, humour et recherche

La Galerie se remplit, mais elle est encore : en travaux !

Savoyardes

Savoyardes

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

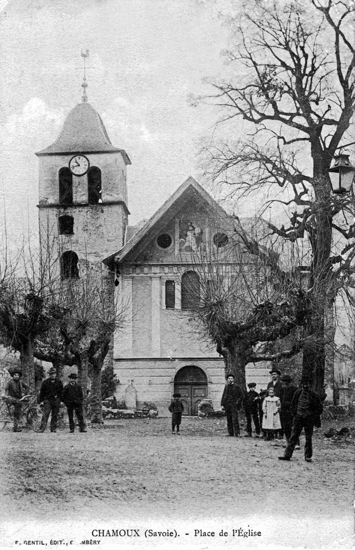

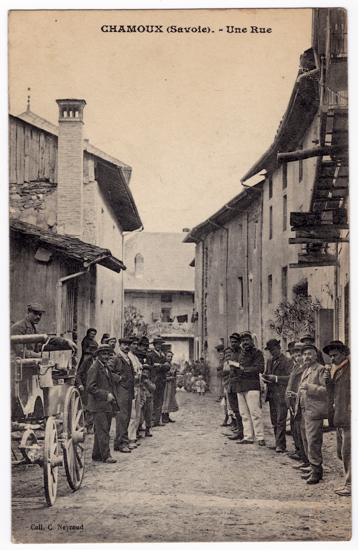

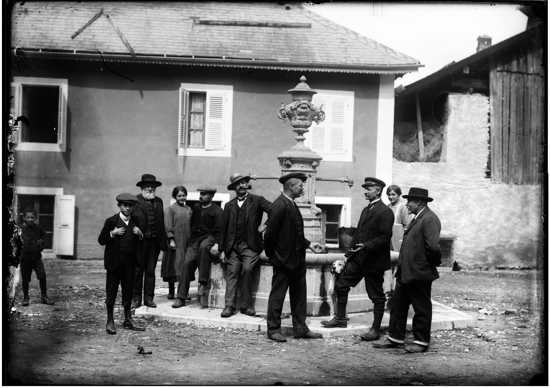

Activités

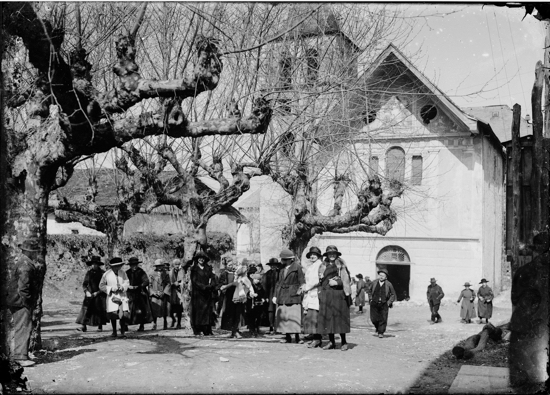

Dans les rues, dans les prés, activités

| Marius Neyroud a fait sa longue carrière à Paris. Mais il revenait à Chamoux, où il a réalisé de nombreuses vues bien avant son retour pour une tardive retraite. Il a cédé des clichés à des collègues spécialistes de la carte postale (Grimal, Louis Blanc etc), qui ajoutaient... ou pas, à leur propre signature, un laconique "Coll(ection) Neyroud". Mais Marius a parfois réalisé des "positifs" de ses clichés avant de céder ses plaques, ce qui permet de retrouver la bonne attribution des vues ! |

|

|

|

Fête à l'église en 1925 - avant la destruction de la voûte, et divers remaniements (on voit encore les fresques Avondo de la voûte, mais celle des parois du chœur et des médaillons du transept ont disparu sous un badigeon ; la chaire est placée à l'entrée du chœur, les bancs familiaux sont en position avantageuse, y compris dans le chœur, les chaises occupent ce qui reste…) |

tout récent. A droite, le Café-Boulangerie Amoudry, déjà motorisé. Le village "avait l'électricité". Marius Neyroud habitait au 2e étage, avec vue sur l'église et sur la plaine |

|

|

|

|

|

|

|

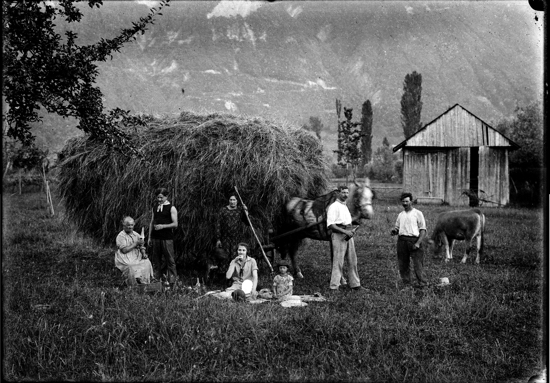

(cette photo mêle réalisme et recherche artistique : poses académiques, mais l'activité est réelle, la famille Fantin a simplement accueilli quelques amies pour composer cette scène bucolique.) |

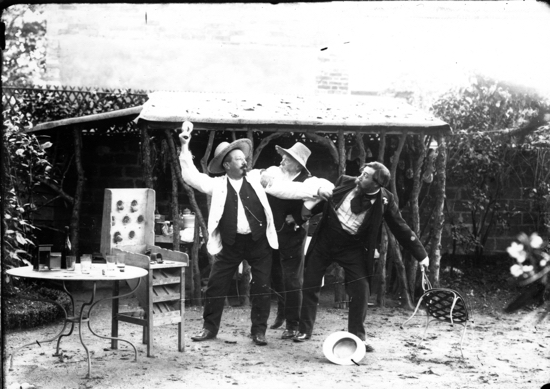

la scène est posée, mais cette fois, composée dans un registre moins "noble" : à la vôtre ! |

|

|

|

|

|

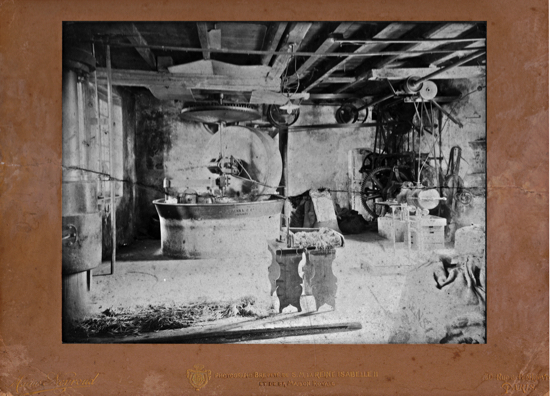

(voir l'article consacré à la Fabrique sur ce site) Le carton brun utilisé par Neyroud à Chamoux, est exceptionnellement frappé de sa "signature" dorée |

chevreuils, cerfs, sangliers, ours… Quand elle fut accessible aux "manants", la chasse était-elle encore un travail ou déjà un loisir ? |

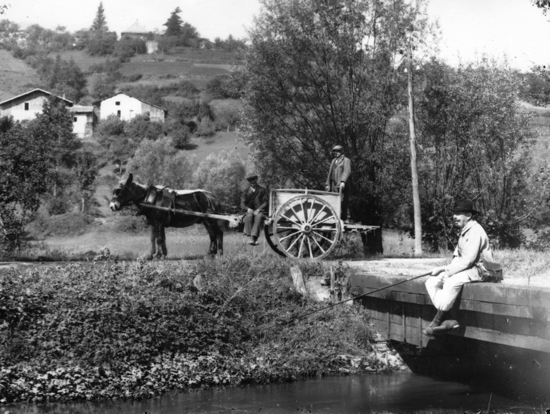

La circulation sur la route de digue paraît… très fluide |

Scène à la Jean Renoir certainement. |

|

|

(la famille Allamand est bien représentée, quitte à se masquer derrière une fausse barbe…)

|

|

|

|

|

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

Vie sociale

Vie sociale : cérémonies, culte, réunions…

|

|

|

|

La Communion - aucun indice sur les circonstances de la communion ci-dessous, dommage. |

|

|

|

|

|

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

Personnalités

Personnalités d'ici et d'ailleurs

à Chamoux |

|

|

|

|

|

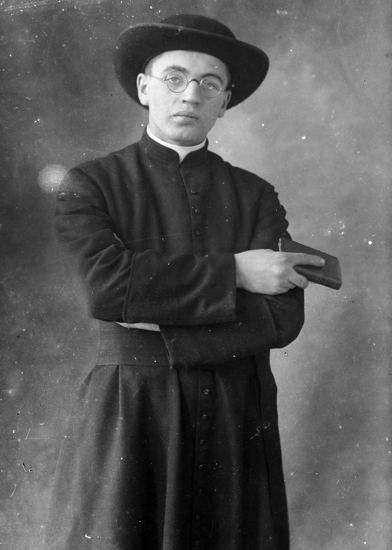

"Les chapeaux des prêtres ont disparu pendant la guerre de 39-45 : ils faisaient d'excellents filtres pour les véhicules à gazogène" (Y.C.) |

à Paris |

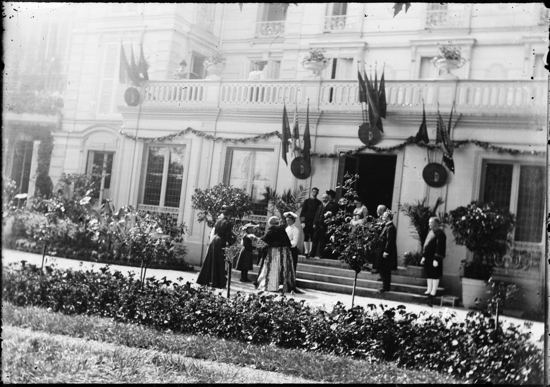

Marius Neyroud avait obtenu son "parrainage" |

|

(Le Petit Palais fut conçu par Ch. Girault pour l'Exposition Universelle de 1900, avec le Grand Palais, le Pont Alexandre III, pour former un ensemble spectaculaire - propre aux visites de prestige !) |

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

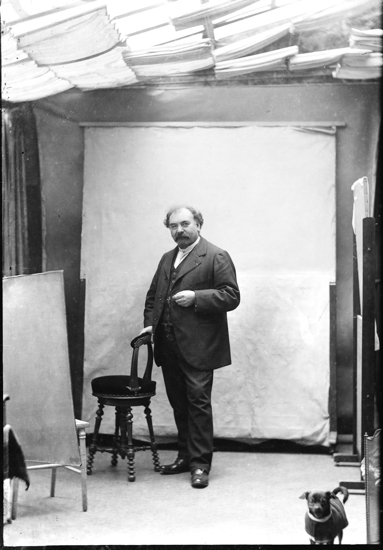

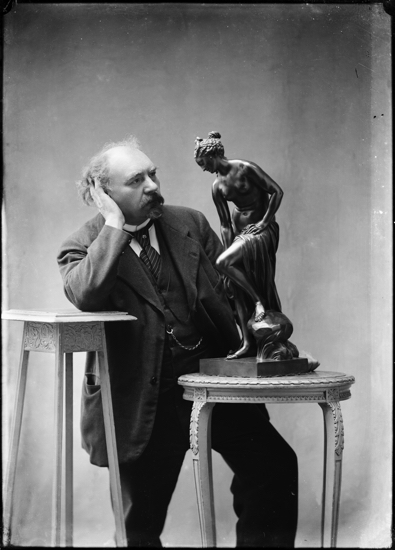

Arts et Lettres

Arts et Lettres

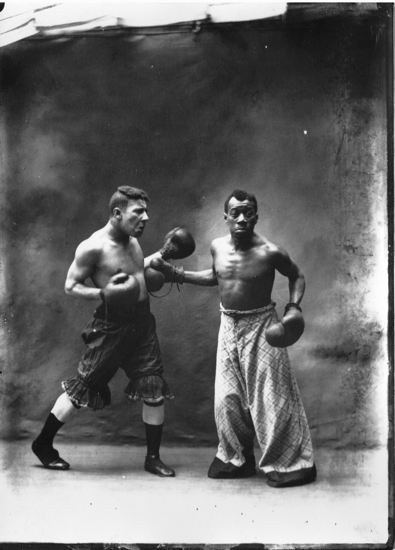

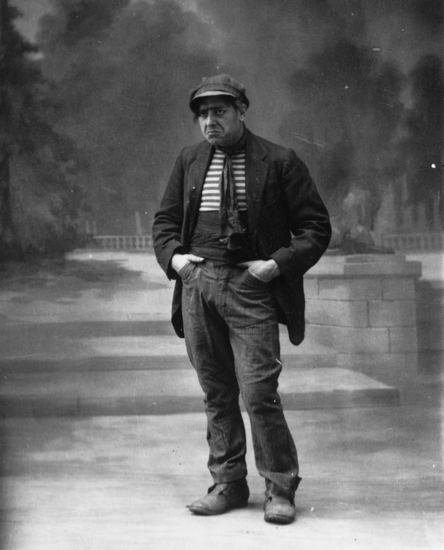

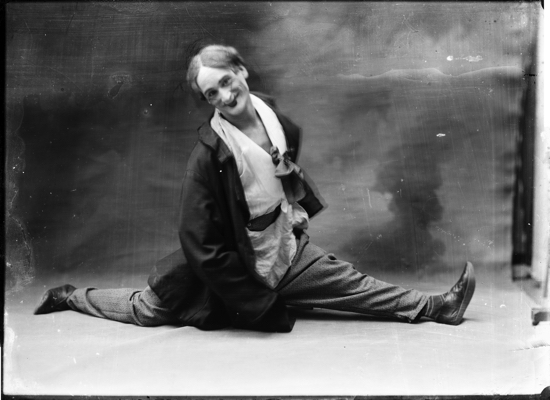

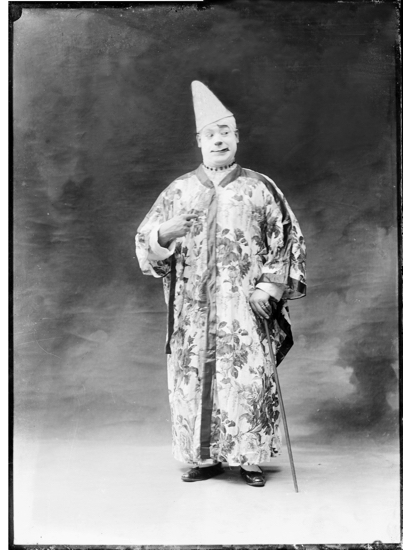

|

Marius Neyroud semble avoir beaucoup fréquenté le milieu des artistes. |

A lire: les recherches de Gérard Noiriel à son propos. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Auteurs |

Cladel est un de ces auteurs injustement oubliés par la mode et les pondeurs d'anthologies. Marius Neyroud fut un ami fidèle de la famille, même après la mort de l'écrivain. |

Il a traduit divers auteurs grecs et latins (Métamorphoses d'Ovide…), |

un tantinet romantique, drapé dans sa cape? |

au revers de veste, soit la cause de la séance photo ? |

Un peintre peut-être ? C'est le temps où ceux-ci travaillaient volontiers "sur le motif", en extérieur. Il semble avoir vieilli (ses moustaches ont poussé, et blanchi). Nous n'avons pas su l'identifier. |

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

Actualités

Actualités : l'Affaire - et quelques faits-divers

| Marius Neyroud est un photographe "de studio" avant tout . Mais pas seulement ! Toute sa vie, il a réalisé des photos "de reportage", souvent avec une petite "chambre" : les plaques photo qui ont survécu sont de petite taille. Une inauguration, un événement... il a pu être là! Mais surtout, parfois en partenariat avec un collègue, il a "couvert" l'Affaire Dreyfus : Alfred Dreyfus, le clan des antidreyfusards, celui des défenseurs du Capitaine... Divers Musées en conservent le témoignage (Musée de Bretagne, Musée Art et d'Histoire Juif, Médiathèque de Versailles...et des officines américaines qui louent bien cher le droit de reproduire des clichés - dont nous avons trouvé les jumeaux !) |

|

Le reportage n'était pas la spécialité de Marius Neyroud, encore moins en extérieur. (Il avait tout de même une petite chambre photographique, au format 9 x 13, plus commode à transporter que le modèle de studio). Mais il a pu être assez proche de G.M. Picquart, devenu ministre de la guerre après sa réhabilitation, pour être admis à l'exercice. |

L'affaire DreyfusLes photos que nous connaissons des protagonistes de l'affaire par Neyroud, ne se limitent pas à la stricte période de l'Affaire ; ainsi, il semble qu'il connaissait G.M. Picquart auparavant, et il l'a encore photographié à la fin de sa vie ; certains de ses visiteurs ont dû passer au studio de façon très banale pour un portrait à donner à des proches. |

|

il réalisa les fausses preuves demandées par ses chefs - sans état d'âme apparemment. |

Il fut condamné, dégradé, pour s'être opposé à des mensonges, mais contribua à faire la vérité. Réhabilité en même temps que Dreyfus, il fut par la suite promu à de très hautes fonctions. (Remerciements à la Médiathèque de Versailles - DR)

|

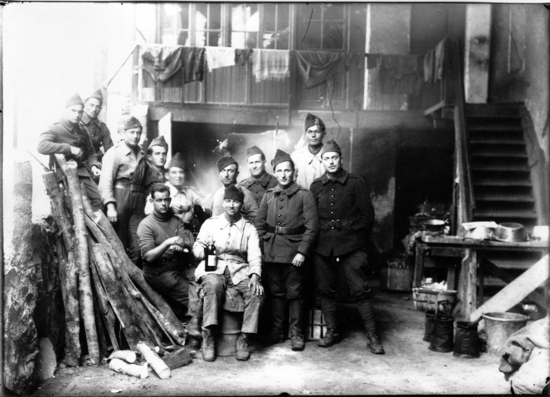

Qui sont ces hommes en tenues militaires disparates, dans un lieu improbable ? Des Maquisards ? Mais Marius Neyroud était déjà bien âgé en 1939, pour courir la montagne…

|

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

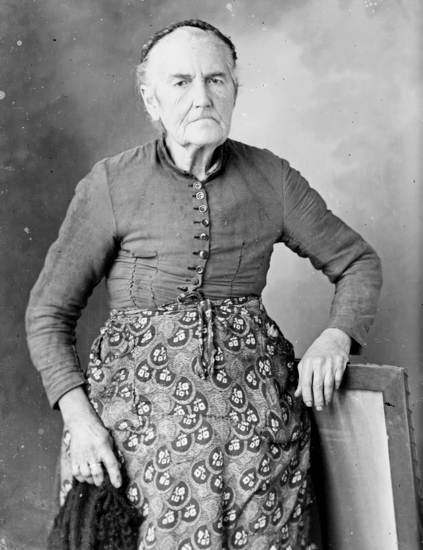

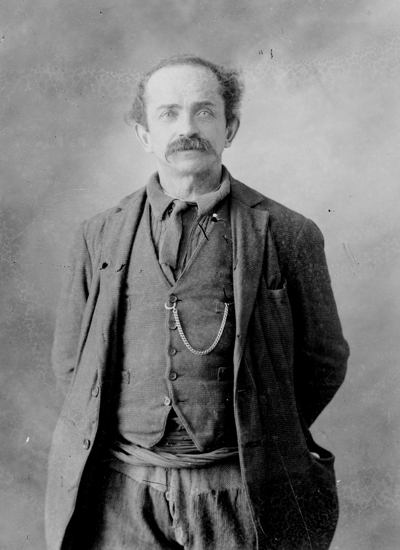

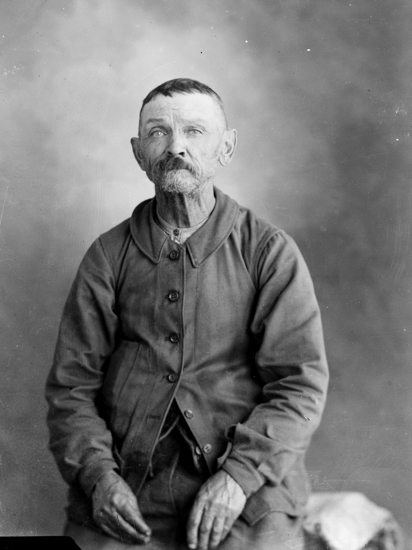

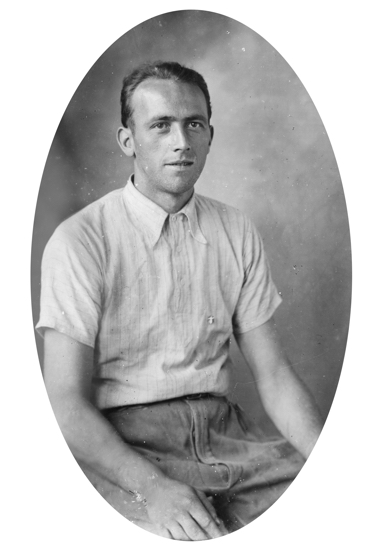

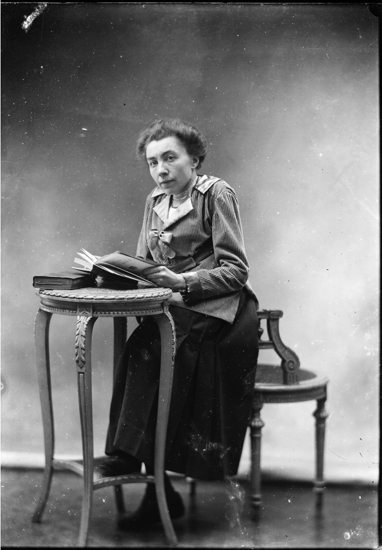

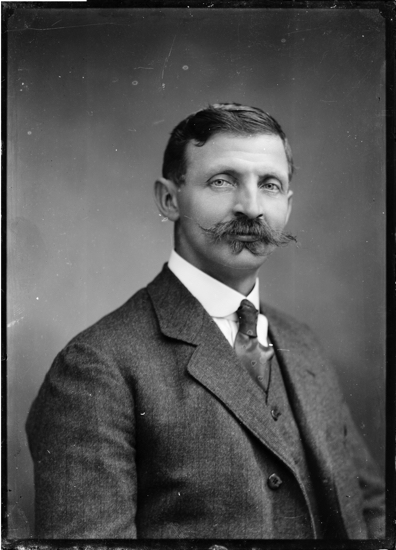

Portraits anonymes

Quelques portraits à Paris et à Chamoux

|

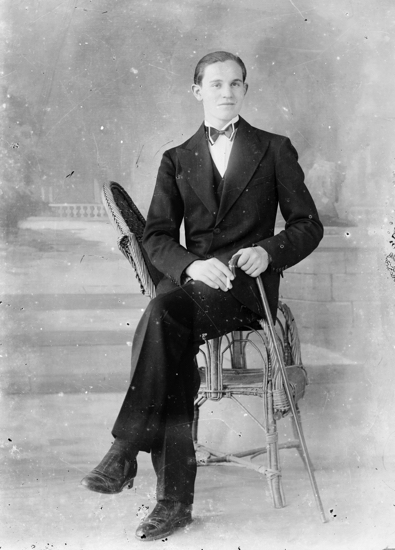

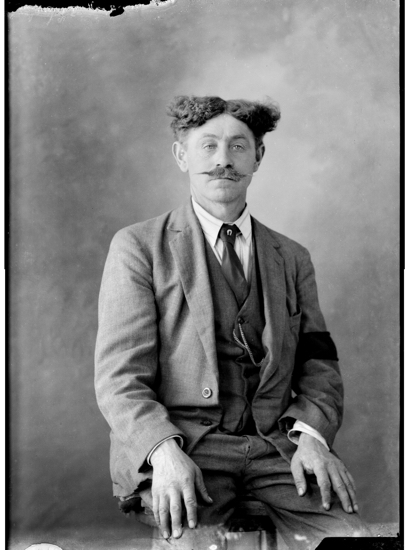

Il est parfois bien difficile de démêler les portraits réalisés à Chamoux, et ceux qui furent tirés à Paris, tantôt de Savoyards "exilés", qui venaient tout naturellement poser chez leur compatriote, tantôt de clients venus d'un peu partout en France… On faisait tirer plusieurs exemplaires de ces photos, souvent au format dit "carte de visite", on les échangeait avec des collègues, des voisins... puis les provinciaux rentraient au pays à l'heure de la retraite, avec leur moisson de photos d'amis. Aujourd'hui, des portraits de Chamoyards un temps parisiens s'échangent un peu partout en France dans les brocantes ! Mais on peut rarement les identifier. Cela arrive… |

| à Paris (choix subjectif, très limité : beaucoup d'hommes et de femmes sur leur trente-et-un, plein d'enfants, de nombreux militaires, dans des uniformes parfois pleins de superbe, mais souvent un brin avachi.) |

exposées à la vue des familles : elles sont un peu salies, pâlies… |

|

|

| à Chamoux Les clichés datent le plus souvent dans les années 1925-1939, mais Marius a continué un peu encore après-guerre. |

(plaque recadrée, la gélatine est fragilisée sur un bord) |

recherchée (son nom est gravé dans la gélatine)

|

|

| Ci-dessus à gauche, M. Alaire |

|

|

| Marius Neyroud a continué longtemps encore à travailler à Chamoux : il était connu pour ne faire payer les gens… que s'ils le pouvaient. |

|

|

débuts professionnels de Marius Neyroud.

|

Henri B., pensif. |

p.e.destinée au fils soldat

leurs 2 premières filles: Geneviève, Jacqueline. M. Bourgeois était chauffeur du car Franchiolo Chamoux-La Rochette-Chambéry (2 AR/jour). Mme Bourgeois, originaire du S-O, élevait des oies qu'elle gavait (pour le foie gras) |

|

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

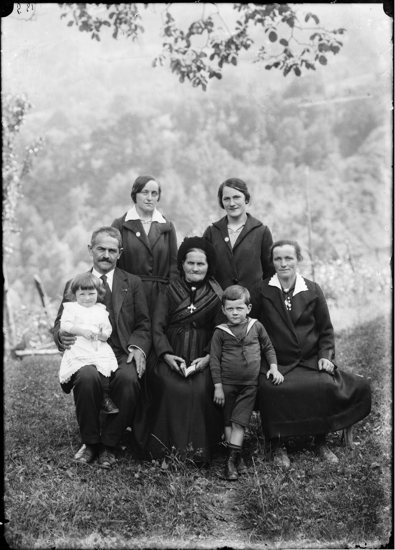

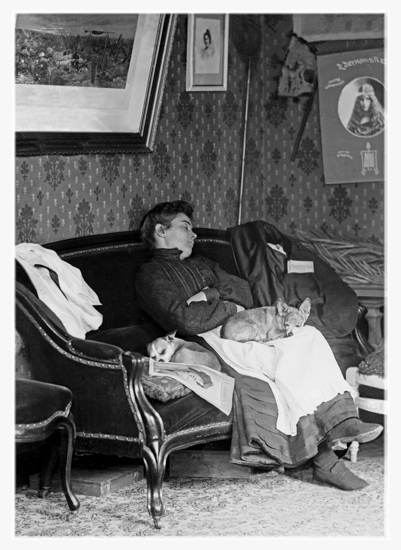

Les Neyroud

Les Neyroud

|

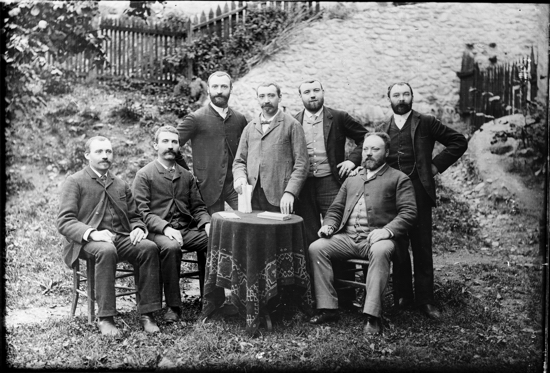

Marius avait 5 frères, qui eurent à leur tour pour la plupart, une épouse, des enfants, des alliés… Lorsqu'il revenait à Chamoux, l'été, les réunions de famille étaient l'occasion de grandes tablées (bien arrosées) dans les jardins, de jeux… Nous avons encore beaucoup de photos de ce grand groupe familial. |

|

Les 6 frères Neyroud… et un autre |

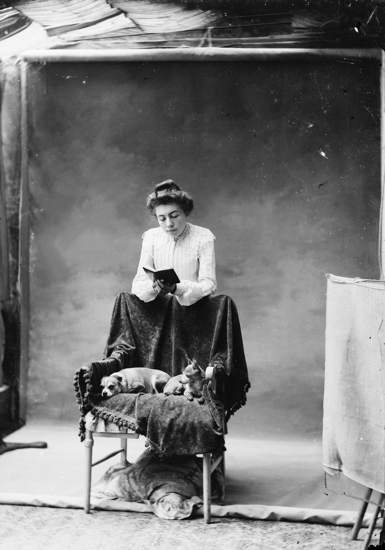

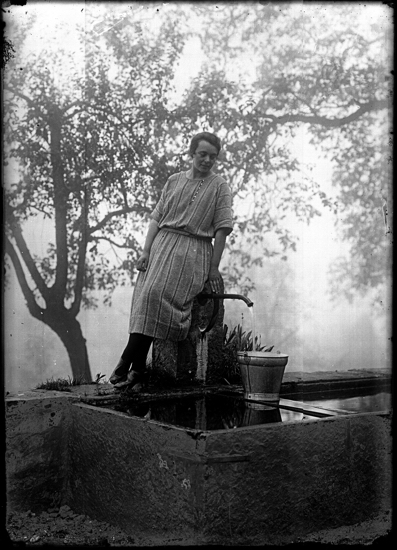

| L'épouse de Marius, Antoinette ? L'épouse de Marius, Antoinette ? Marius n'avait aucune raison d'identifier les photos qu'il faiait de son épouse Antoinette ! Aussi nous ne la situerons que par recoupements. |

|

|

|

|

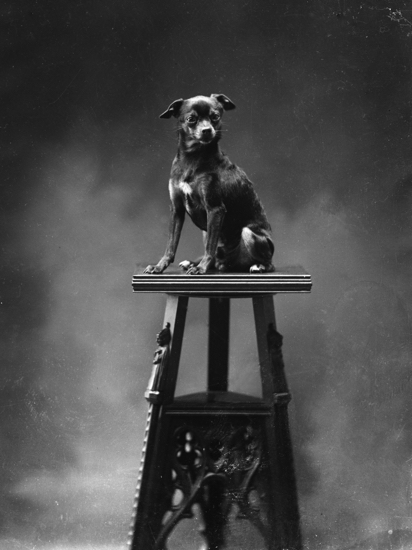

Cette photo d'intimité touche encore par la présence paisible des deux inséparables petits chiens du couple, et… par le journal abandonné sur le sofa : "Le Frisson, entièrement illustré par la photographie", revue de photos de charme qui eut son succès au tout début du 20e siècle. |

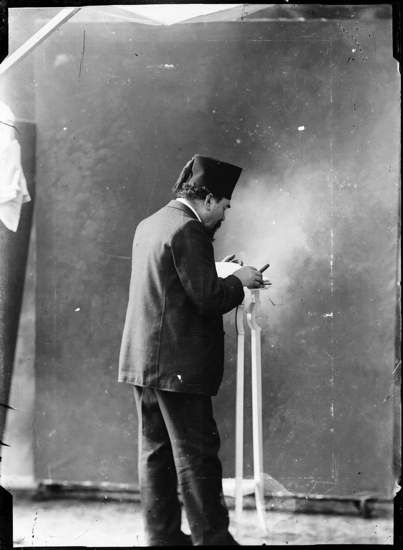

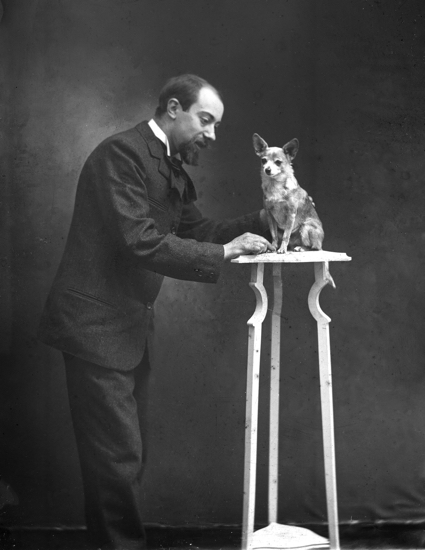

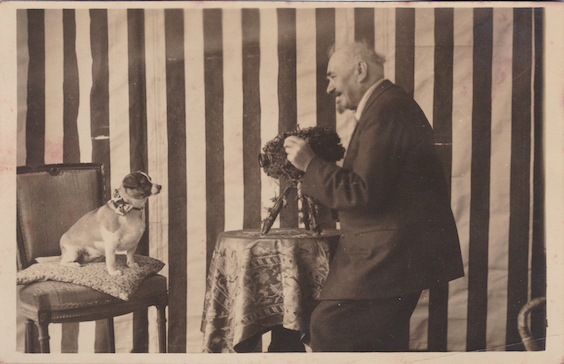

| Marius, d'autres autoportraits |

Marius nous montre son cadre de travail, une chaise, une toile (ici, elle est neutre) pour décor, un réflecteur, le velum sous la verrière… et aussi, l'inséparable petit chien qui s'invite sur la photo. Au revers de sa veste, la décoration de Marius est toute fraîche : voici donc, le "portrait officiel" |

|

|

| Une fille adoptive, Pauline. Très tôt orpheline de mère, Pauline, née à Chamoux, était la nièce de Marius ; le couple de Marius et Antoinette, sans enfants, l'a élevée ; puis Antoinette est morte, avant 1914. Quand Marius est rentré à Chamoux après la guerre, Pauline l'a encore accompagné. Elle était des voyages Joguet, avec lui, malgré un handicap grandissant. |

que celui du comparse du clown Chocolat.

hop ! une photo. |

|

|

|

|

|

| La fratrie |

gantier, puis boulanger à Chamoux.

Il a géré la fruitière de Bourgneuf. |

|

épousa le fils d'Alphonse Neyroud ; elle tenait avec brio l'épicerie de l'Etoile des Alpes en haut de la Grande Rue (bâtiment disparu). La fille du couple, Amélie, épousa Jules Chiara, autre chamoyard, Intendant général ; ils ont acquis le château. |

|

|

| Les proches : Les Tardy |

Cœmedia, journal des spectacles et de la culture.

|

|

| Les proches: les Allamand |

et développa l'usine de pâtes de Chamoux, près du pont sur le Nant de Montendry. Le couple eut 7 enfants : Gaston, Ernest, Augustine, Eugène (✝ en 1915 à 6 ans), Roger, Albert, et Louis.

|

De gauche à droite: Roger - Gaston - Amélie Neyroud (une cousine germaine, fille de François et Caroline Neyroud; elle épousa le général chamoyard Jules Chiara) - Augustine - Ernest - Albert. Manque ici le petit dernier, Louis né en 1922, sûrement tout bébé au moment de la photo. |

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

Recherches

Travaux personnels, humour et recherche

| C'est évidemment dans ses travaux personnels que l'on voit le mieux l'humour, le sens de la dérision de Marius Neyroud, qui s'est souvent amusé à composer avec ses proches des saynètes drôlatiques ; parfois, l'humour se fait grinçant, dans l'autodérision. Mais Neyroud a également suivi les avancées techniques de son métier ; il a laissé au moins une plaque photo couleur - il s'agit bien de traitement de la gélatine, et non d'une "colorisation" après coup. Enfin, en explorant les photos qui nous sont parvenues, on retrouve la tentation de "faire comme les peintres" avec une chambre photographique (tandis que certains peintres poussaient le réalisme jusqu'à simuler des photos!) |

|

Bien sûr, la vraie photo est réalisée par une autre chambre : le photographe photographié… (fonds Cl.T)

|

|

|

|

| Pauline au casque à pointe, Pauline à la casquette… Avouons-le: notre sens de l'humour a changé… |

|

| A cause du chapeau peut-être, ce cliché, qui n'est pas très bon techniquement, a eu un grand succès (plusieurs familles de Chamoux en ont encore une copie dans leurs archives). On reconnaît les boutiques qui se trouvent à l'angle de la rue de l'ancienne gendarmerie, et de la grande rue. |

|

|

Le meilleur ami de l'homme… |

Ci-dessous : l'enfant aux cerises |

|

du soleil en réverbération, des plantes fleuries bien colorées, et probablement un réflecteur. Marius tient un livre à la main (il aimait associer de bons auteurs à ses sujets favoris). |

|

| Deux portraits d'enfants, très travaillés |

|

|

Cette plaque se trouvait avec bien d'autres rapportées de Paris à Chamoux quand vint "la retraite" . Elle était déjà très désuète. La presse de charme avait un certain succès dans les années 1900, mais les photographes ne signaient pas, quoique les images nous paraissent aujourd'hui bien anodines. Difficile, donc, de savoir la destination de ce cliché. On sait tout de même que le couple Neyroud lisait une revue de photos de charme (Le Frisson…) |

| Retour à la Page d'accueil de la Galerie Marius Neyroud |

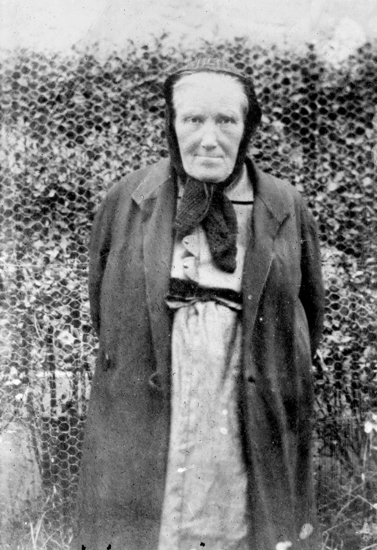

La Comtesse Rose

Rose de Sonnaz (1845-1939)

Qui était la dernière Comtesse de Sonnaz, décédée en 1939, et que certains se rappellent encore?

Qui était la dernière Comtesse de Sonnaz, décédée en 1939, et que certains se rappellent encore?

Un récit rédigé par Henri Chiara dans "Autrefois… Chamoux"

Rose Octavie Marie-Joséphine Gromo de Ternengo vit le jour le 2 décembre 1845 à Chambéry. Son père était le comte Démétrius Gromo de Ternengo, né le 26 juin 1812 à Biella (Italie). Sa mère, Ernestine Marie de Fortis, était née le 13 juillet 1811.

Le 12 juin 1848, Ernestine Marie décède à l'âge de 37 ans à Chambéry. Rose de Ternengo était âgée de deux ans et demi seulement; ce fut sa grand'mère. Rose de Fortis, née Fernex, qui l'éleva, ainsi que sa sœur Adèle1, née le 15 novembre 1844. Son enfance se passe à Cruet, domicile familial, où elle reçut une excellente éducation.

Le 16 avril 1866, elle se marie à 21 ans avec Victor de Gerbaix de Sonnaz, âgé de 33 ans, et s'installe au château de Chamoux avec son mari et sa belle-famille. Ce fut un mariage heureux et prometteur, mais, de 1866 à 1900, Rose de Sonnaz va assister peu à peu à la disparition de tous les membres de sa famille et belle-famille.

Le 17 février 1883, son mari décède à l'âge de 50 ans, sans que le couple ait eu d'enfants.

Pour honorer ses morts, la comtesse de Sonnaz fait construire en 1884 une chapelle au centre du cimetière de Chamoux.

Pour honorer ses morts, la comtesse de Sonnaz fait construire en 1884 une chapelle au centre du cimetière de Chamoux.

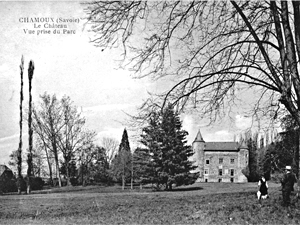

En 1900, après le décès de sa sœur, la comtesse de Sonnaz se retrouve seule dans l'immense château de Chamoux, privé de tout confort. C'est le 9 novembre 1913 qu'un début d'installation électrique a lieu; puis, en 1917, une canalisation d'eau privée est installée pour l'alimentation d'une fontaine.

Peu à peu, la superficie de la propriété est amputée. En 1925, la tour située au fond du parc est vendue à la commune pour être démolie. Depuis 1900, pour faire face à la charge de la propriété, de nombreuses terres, vignes, forêts et maisons sont vendues, notamment les fermes et le château qu'elle conserve en usufruit.

Peu à peu, la superficie de la propriété est amputée. En 1925, la tour située au fond du parc est vendue à la commune pour être démolie. Depuis 1900, pour faire face à la charge de la propriété, de nombreuses terres, vignes, forêts et maisons sont vendues, notamment les fermes et le château qu'elle conserve en usufruit.

En 1937, elle se retire à la maison de retraite de Saint-Benoît à Chambéry, où elle décède le 11 juillet 1939. Elle est alors enterrée dans sa chapelle familiale de Chamoux-sur-Gelon. Le décès de Rose de Sonnaz, restée veuve, sans enfants, pendant 56 ans, met un terme à la descendance de la branche cadette des Gerbaix de Sonnaz.

Que reste-t-il de la comtesse dans la mémoire collective? D'abord l'image d'une aristocrate attachée aux traditions de sa caste. Un exemple: au début des années trente, petite femme menue, vêtue de noir, elle se promenait dans les rues de Chamoux, appuyée sur sa canne. Sa cousine, qui lui avait rendu visite, cheminait trois pas derrière elle:

"Pourquoi, lui demanda-t-on, votre parente n'est-elle pas à votre côté? Ce n'est pas pratique pour la conversation.

- Peu importe, répondit la comtesse, elle n'est pas à mon niveau car elle a moins de quartiers de noblesse que moi."

Le rigorisme de cette image est tempéré par un aspect bienveillant de la personnalité de la comtesse: profondément attachée à Chamoux, elle apporte, à sa façon, son concours à la vie communautaire. Ainsi a-t-elle gratifié l'association sportive d'un fanion; ainsi a-t-elle, pendant la première guerre mondiale, réuni un groupe de femmes qui tricotaient des lainages destinés aux soldats immobilisés dans les tranchées boueuses.

Enfin, bien que sa motivation n'ait pas été d'ordre humanitaire, en vendant ses propriétés, la comtesse a favorisé une répartition plus équitable du patrimoine foncier local.

Note ajoutée à la biographie dans "Autrefois… Chamoux"

On dit que la dame à l'ombrelle, plusieurs fois photographiée près du château,

serait Rose de Sonnaz (carte postale, vers 1915)

Une statue religieuse saint-sulpicienne du Sacré-Cœur

En 1906, à l'occasion de l'Inventaire des biens mobiliers et immobiliers de l'église (cliquer pour voir), Rose de Sonnaz revendique la propriété de la grande statue du Sacré-Cœur (démarche discutable, à moins qu'elle ne l'ait que prêtée à l'église ! Dépôt provisoire ? Hum…

Pourtant, cette statue a longtemps trôné sur le maître-autel, au point de masquer largement la figure du saint patron de l'église, l'évêque Martin de Tours !

Pourtant, cette statue a longtemps trôné sur le maître-autel, au point de masquer largement la figure du saint patron de l'église, l'évêque Martin de Tours !

Rose imposait ainsi fortement sa marque dans le chœur, où elle semble aussi avoir eu son banc.

Cette haute statue de plâtre, fabriquée en série, aujourd'hui abimée (doigts manquants), pourrait provenir de la Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse ; le catalogue du sculpteur est conservé. Voici en tous les cas la représentation de la version (parmi 4) proposée à la vente en 1882 par Bent, qui semble correspondre.

Un repas en septembre.

Rien ne permet d'affirmer que le repas détaillé ici, fut offert au château de Chamoux ; toutefois, le menu fut noté sur une carte montrant les tours de l'entrée.

Rien ne permet d'affirmer que le repas détaillé ici, fut offert au château de Chamoux ; toutefois, le menu fut noté sur une carte montrant les tours de l'entrée.

Ce document semble destiné au Baron Albert du Noyer, propriétaire du château de Saint-Pierre d'Albigny. On peut penser que la réunion se tint au début du XXe siècle, en septembre (le 21), tant par l'annotation en bas à gauche, que par le détail du menu.

Menu

Suprêmes Sauce Béchamel

Civet de Lièvre

Filet roti au Cresson

Haricots verts à l'Anglaise

Pâté froid

Nègre Blanc

Dessert

Le "Nègre Blanc", qui précède ici curieusement le "dessert", était une charlotte traditionnelle, en bonne place dans les cahiers de recette des familles, avec une base blanche, et une glaçure brune - d'où ce nom… que l'on éviterait aujourd'hui. Fragile en l'absence de réfrigérateur, on la servait volontiers l'automne.

Voici le principe :

Ingrédients : biscuits à la cuillère, œufs, poudre d'amandes ou de noix, lait, beurre, sucre en poudre, sirop de sucre parfumé avec un peu d'alcool, chocolat,.

Ingrédients : biscuits à la cuillère, œufs, poudre d'amandes ou de noix, lait, beurre, sucre en poudre, sirop de sucre parfumé avec un peu d'alcool, chocolat,.

Préparation : disposer sur le fond et les parois d'un moule les boudoirs trempés dans le sirop.

Préparer une crème épaisse : à une crème faite avec du lait + 2 jaunes d'œufs (cuite doucement puis refroidie), ajouter le beurre fondu battu longuement avec le sucre et les amandes. Battre encore plusieurs minutes, puis verser sur les boudoirs.

Garder au frais 12h, démouler, et glacer avec le chocolat fondu dans très peu d'eau.

On peut accompagner d'une crème anglaise (on peut aussi chercher l'inverse : remplacer la garniture par une mousse au chocolat, et napper avec du chocolat blanc)

Quartiers de noblesse…

Présence d'une généalogie sur les écrans

Salon du château de Chamoux (Plaque photo Neyroud vers 1930, Fonds M.M.)

Sous toutes réserves, voici quelques données généalogiques :

la Comtesse Rose était attachée à ses quartiers de noblesse. Elle en tenait d'ailleurs scrupuleusement le compte, puisqu'Amédée de Foras s'appuie sur ses notes pour dresser l'arbre de la famille de Sonnaz au XIXe siècle. Il est possible qu'elle soit à l'origine des banières et pare-feu visibles sur la photo : elle aimait à travailler de ses mains… à la façon des demoiselles. Peut-on retrouver les blasons familiaux sur ces ouvrages?

Concernant la famille de Rose de Sonnaz, née Gromo de Ternengo.

côté maternel (sources : Geneanet) :

Les grands parents maternels de Rose : Pierre-Marc de FORTIS2 † avt 1864 et Rose FERNEX3 † 1864 à Chambéry

La mère de Rose : Ernestine de FORTIS (1811-1848)

1er mariage d'Ernestine : Antoine PILLET, † 1836

2e mariage d'Ernestine : Demetrius GROMO RICHELMY di TERNENGO

La sœur d'Ernestine (donc, la tante maternelle de la Comtesse Rose de Sonnaz) : Antoinette Modeste Léontine de FORTIS (Chambéry 1817- Thonon-les-Bains 1901) mariée en juin 1835, à Chambéry, au Comte Clément NICOD de MAUGNY (Draillant / Hte Savoie, 1798- Chambéry 1859), eut 4 enfants.

côté paternel 4 :

Le père de Rose : Démétrius (ou: Louis Démétrius Gabriel Fortuné) GROMO RICHELMY Comte di TERNENGO (de Foras écrit : Gromis de Tarnango), né à Biella le 21 juin 1812, décédé le 10 novembre 1894, Capitaine aux Grenadiers-Gardes.

Le père de Rose : Démétrius (ou: Louis Démétrius Gabriel Fortuné) GROMO RICHELMY Comte di TERNENGO (de Foras écrit : Gromis de Tarnango), né à Biella le 21 juin 1812, décédé le 10 novembre 1894, Capitaine aux Grenadiers-Gardes.

(Ces informations viennent de sa stèle placée derrière la chapelle familiale dans le cimetière de Chamoux).

Ternengo est un village tout près de la ville de Biella dans le nord du Piémont, entre Ivréa et Vercelli. (voir le site de Ternengo)

Ternengo est un village tout près de la ville de Biella dans le nord du Piémont, entre Ivréa et Vercelli. (voir le site de Ternengo)

<• Blason : Gromo Rochelmy conto di Ternengo

D'oro, al capo e collo di capra, di nero, reciso -

Devise : TIMENTIBUS DEUM NIHIL DEEST

Concernant la famille du comte Joseph-Victor-Frédéric-Marie de Gerbais de Sonnaz, son époux.

côté maternel:

côté maternel:

Antoinette-Catherine-Sabine-Anna (dite Anna) de REGARD de CLERMONT de VARS 5, (la belle-mère de la Comtesse Rose), née le 10 août 1810, mariée le 26 juin 1832 au Comte Hippolyte de Sonnaz, est morte à Chamoux le 15-12-1881 à 72 ans.

<• Blason des REGARD de CLERMONT de VARS

"Anna" de Regard de Clermont de Vars était fille du Comte Jean-Baptiste-Marie-Nicolas-Centaure de REGARD de CLERMONT de VARS (né le 3 sept 1782 à Chambéry), dit Janus, capitaine de cavalerie, et de Marie-Françoise-Victoire Brossier de la Roullière, (mariage en décembre 1807).

Jean-Baptiste-Marie-Nicolas-Centaure de REGARD de CLERMONT de VARS meurt au château de Chamoux le 18 janvier 1868.

Jean-Baptiste-Marie-Nicolas-Centaure de REGARD de CLERMONT de VARS meurt au château de Chamoux le 18 janvier 1868.

<• Blason des Brossier de la Roullière (essai)

Son épouse Marie-Françoise-Victoire BROSSIER de la ROULLIÈRE6 était morte en octobre 1860 à Clermont.

côté paternel : HIPPOLYTE (le beau-père de la Comtesse Rose), GERBAIS Comte de SONNAZ d'HABÈRES7, né le 31 août 1783. Issu d'une famille de vieille noblesse à vocation militaire et politique, militaire lui-même, Grand Cordon de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare.

côté paternel : HIPPOLYTE (le beau-père de la Comtesse Rose), GERBAIS Comte de SONNAZ d'HABÈRES7, né le 31 août 1783. Issu d'une famille de vieille noblesse à vocation militaire et politique, militaire lui-même, Grand Cordon de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare.

<• Blason des Gerbais de Sonnaz

Son père, le comte Janus GERBAIS de SONNAZ d'HABÈRES né novembre 1736, épousa Julie  de la Balme de Montchalin, puis Marie-Christine de Mareschal.

de la Balme de Montchalin, puis Marie-Christine de Mareschal.

Ancien militaire, il entreprit de reconstituer l'armée nationale après l'épisode révolutionnaire, et mourut épuisé en février 1814, à Chambéry.

<• Blason des Mareschal

La mère d'Hippolyte de Sonnaz, Marie-Christine-Antoinette de MARESCHAL8, est baptisée en décembre 1756 à Yenne; mariée à Janus en août 1779, elle meurt le 14 septembre 1822, à 66 ans.

Hippolyte épousa 1°) en avril 1824 Jeanne-Françoise de Roberty de Ste-Hélène, veuve et héritière du Baron Joseph Graffion, qui lui apporta le château de Chamoux, † Turin, 31 mai 1831;

2°) le 26 juin 1832, Antoinette de Vars, † le 15-12-1881. Hippolyte décède à Chamoux le 2 août 1871, à 88 ans.

Lire la notice très documentée consacrée aux Gerbaix de Sonnaz - et à leur fin - sur le site des Archives de Haute-Savoie

2012 et 2015 - Recherche et transcription : A.Dh.

Notes

1- "Adèle" ou "Antoinette" Gromo de Ternengo? La notice de H. Chiara et le site généalogique divergent sur le prénom de la sœur de Rose. La chose n'est pas rare… On trouve d'ailleurs sur un autre site généalogique (qui n'est pas exempt d'erreurs) :" Adele Antoinette Pierre Marie Josephine"". Sans compter cette notice plutôt documentée (sur http://haute-savoie.ialpes.com) : "noble demoiselle Léontine de Fortis, fille du baron Pierre-Marc de Fortis, nommée après son mariage [avec le comte de Maugny, en 1835] dame du palais de feu S.M. la reine Marie-Adélaïde de Savoie"

2- Famille de Fortis : ?

3- Famille Fernex : nous n'avons pas (encore?) relevé de titre nobiliaire associé au nom de la grand-mère maternelle de Rose de Sonnaz : Rose Fernex; donc, il faut prendre ce qui suit avec prudence puisque nous n'avons pas fait le lien de façon certaine.

Cependant, la notice de l'Armorial de Foras évoque une famille de bourgeois de Thonon au XVIIe siècle, notaires ou magistrats, devenus comtes Fernex Barons de Montgex, par mariage : Claude-Joseph-François-Marie,  intendant général de Nice, fait comte, avait épousé en mars 1793, Françoise Augustine de Vignet, baronne de Montgex († 1857); ils eurent - dit de Foras - au moins une fille, née le 11 ventose an II.

intendant général de Nice, fait comte, avait épousé en mars 1793, Françoise Augustine de Vignet, baronne de Montgex († 1857); ils eurent - dit de Foras - au moins une fille, née le 11 ventose an II.

Plus tard (en 1869), Jean-François-Régis Fernex de Montgex épouse Clotilde, fille du marquis William de La Chambre, qui apporte en dot le château de Verdun-Dessus à Cruet.

Voilà Cruet, voilà les Fernex! Mais on le voit, si nous avons des fils à tirer, nous n'avons encore rien prouvé!

C'est pourquoi nous présenterons dans les notes seulement, le blason des Vignet de Montgex - selon de Foras. •>

4- La famille Gromo de Ternengo est originaire de Biella en Piémont. Elle constitue une branche de la très ancienne famille Collocapra. Le titre de Comte de Ternengo lui est attribué en 1616; elle est apparentée à l'évêque de Maurienne Hercule (Ercole) Berzetti († 1686). Le nom de Richelmy s'ajoute à l'occasion du mariage avec Gabriella Richelmy di Bovile († 1826)

5- Famille de Regard de Clermont de Vars : marquis de Ballon (1760), Cruseilles (1757), Lucinge (1784); comtes de Clermont, Vars; seigneurs d'Allonzier, Beaumont, Cranves-Sales, Desingy, Disonche, Feternes, Lucinge, Marcy, Meral, Mognard, Morgenex, Peillonex, St. André, St. Cassin, Vallières, Villeneuve (http://www.blasonariosubalpino.it). Voir aussi l'Armorial de Foras (Famille "Regard") : d'azur au monde d'or cintré et croisé de gueules. La branche de Vars a porté ces armes, parfois avec le croisé d'or (Arch . Chamoux).

La sœur d'Anna, Camille, épouse René de Castagnery, baron de Châteauneuf en 1846.

6- Famille Brossier de La Roulliere : Anoblie par charge en 1707? D'azur à une tour d'argent posée sur un mont de six coupeaux du même au chef d'or chargé de trois trèfles de sinople. Supports deux lions regardants.(Armorial Henri Jougla de Morenas) Un hôtel à Montbrison porte ces armes (Patrimoine Rhône-Alpes).

7- Famille Gerbais de Sonnaz : (voir la page "Sires de Chamoux", et la longue notice consacrée à cette famille par de Foras dans son Armorial).

D'azur au chef d'argent chargé de trois étoiles de gueules, écartelé de Châtillon (aux deux et trois d'argent à la croix de gueules). Devise : SI N'ESTOIT. Devise moderne : RELIGIO PATRIÆ.

Hippolyte, Comte de Sonnaz, né le 31 août 1783. Issu d'une vieille famille de nobles militaires, il embrasse à son tour la carrière des armes, au service d'Autriche, puis du roi de Piémont-Sardaigne. Grand Cordon de l'Ordre des SS . Maurice et Lazare, il reçut le titre de Comte pour lui et ses descendants mâles en mars 1828 ; il épousa 1°) en 1824 Jeanne-Françoise de Roberty de Ste-Hélène, veuve et héritière du Baron Joseph Graffion, qui lui apporta le château de Chamoux; 2°) le 26 juin 1832, Antoinette-Catherine-Sabine-Anne de Vars, morte le 15-12-1881. Il mourut le 2 août 1871 à Chamoux à 88 ans.

8- Famille Mareschal (apparentée aux Luciane) : "Le blason commun à tous les Mareschal de Savoie est : d'or à la bande de gueules chargée de 3 coquilles d'argent" (Armorial de Foras).

Source bibliographique

- Autrefois… Chamoux Témoignages réunis par Jeanne Plaisance (non daté, édition locale limitée)

- sur la famille Gromo di Ternango : http://www.asbi.it/afp.html?fase=gromoditernengo

Sources iconographiques

Photo Rose de Sonnaz : fonds privé

Photo chapelle funéraire : plaque début XXe siècle Léon Vidone. Fonds privé

Photo attelage : idem

Photo Sacré-Cœur : catalogue ancien de Henry Bent Fils ainé, 3 Place St Etienne, Toulouse. Année 1882. Doc Wikimedia Commons Etienne5962

Photos château : cartes postales début XXe siècle

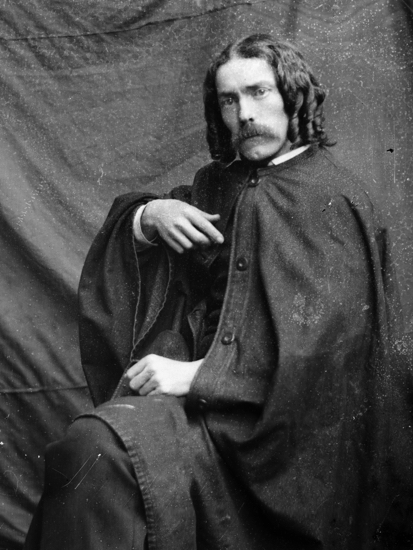

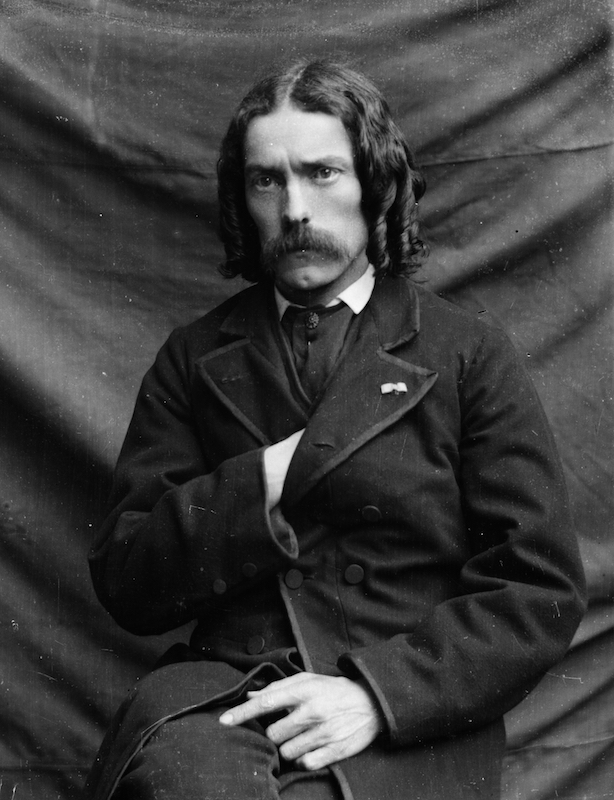

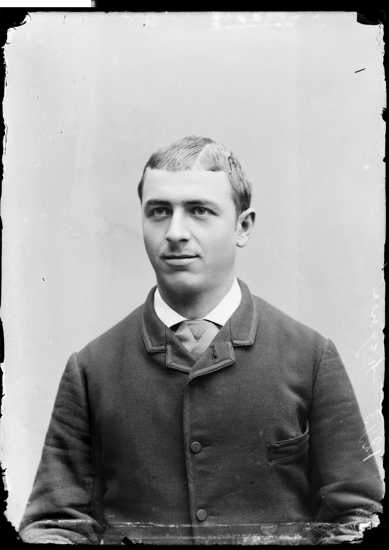

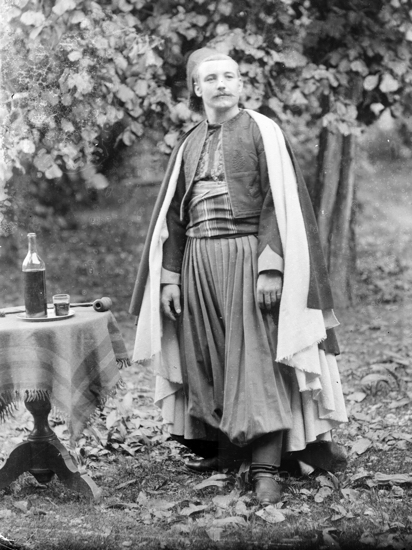

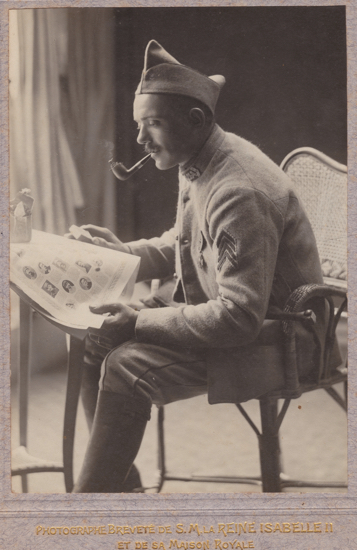

Chanteur à l'Opéra

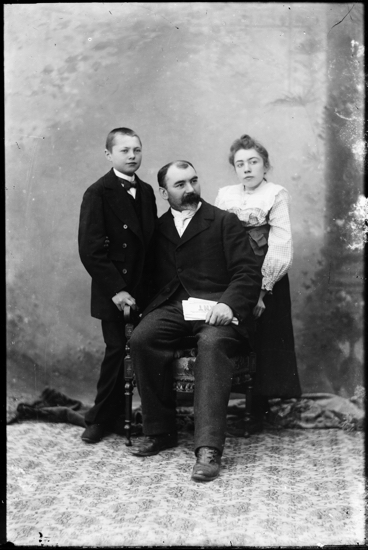

Jean Ernest Christin est né et mort à Chamoux.

Jean Ernest Christin est né et mort à Chamoux.

Comme bien d'autres Savoyards, il est "monté" dans la capitale - comme laitier; mais il a vite bifurqué, et sa carrière fut celle d'un choriste apprécié à l'Opéra de Paris. Il est revenu à 64 ans bien sonnés dans son village natal.

Quelques Chamoyards encore se souviennent avoir entendu dans leur enfance leurs grands-parents parler avec émotion de son chant de Noël dans l'église…

Détails sur une longue carrière lyrique, et une vie très remplie.

Il faut dire que le chant était apprécié dans la famille de Jean Ernest : on parlait aussi de la belle voix de l'abbé Christin, et du joli timbre d'une cousine.

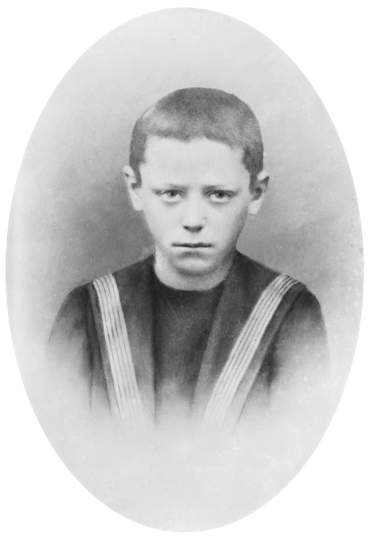

Jean Ernest est né à Chamoux, le 9 décembre 1858 1.

Ses parents, Louis Christin et Joséphine Fantin, étaient alors cabaretiers à Chamoux. Nombreuse fratrie : 10 enfants.

C'est peut-être pourquoi Jean Ernest quitte le village et rejoint à Paris son grand frère Pierre, épicier rue Petit dans le 19e arrondissement. Ernest sera laitier.

Il se marie le 20 février 1882 avec Thérèse Ernestine Claray, une Chamoyarde de vingt ans 1, qui décède à Paris quelques mois après, le 12 décembre 1882 à 22h 2 : elle laisse une petite fille, Thérèse Ernestine Christin, née le 12 décembre 1882 à 19h 2. Ils vivaient alors 8, rue de Chartres dans le 18e.

Thérèse Ernestine Claray née le 6-8-1862, était la fille de Joseph Claray négociant, et Sophie Mollier. Elle fut inhumée à Paris, mais une inscription conserve sa mémoire sur une stèle du cimetière de Chamoux.

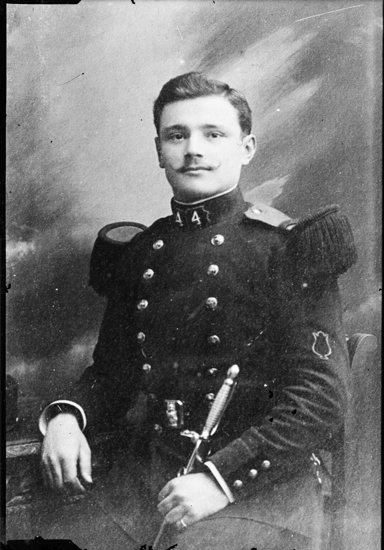

Portrait de Christin par Marius Neyroud (plaque photographique) •>

Portrait de Christin par Marius Neyroud (plaque photographique) •>

Le costume de scène Renaissance pourrait être celui des "Huguenots"

En mars 1889, nous trouvons Ernest sur le programme3 du théâtre-école de la rue Vivienne : il interprète Guillaume Tell de Rossini; parallèlement à ses activités, il a donc pris des cours de chant. Et il n'a pas fini!

En 1891, nous le retrouvons choriste à l'Opéra de Paris, il chante dans Thamara 4, opéra en 4 tableaux sur un sujet antique et religieux. Il a 32 ans. Il restera dans les chœurs jusqu'en 1923 au moins.

Janvier 1892 : le voilà de nouveau participant au concert d'une école de chant: celle d'Émilie Ambre, cantatrice et épouse d'un compositeur et organiste dont nous reparlerons : Émile Bouichère. Ernest chante L'Africaine. Il a, dit un critique musical "une jolie voix de ténor" 5.

On retrouve très régulièrement le nom de Christin dans les carnets de Régie des chœurs de l'Opéra, et dans les annonces de spectacles de la Presse: avec ses collègues, il interprète un nombre impressionnant d'opéras.

En avril 1895, il se remarie (et bénéficie de 3 jours de congé).

Cette fois, il a 36 ans 1/2, et habite rue St-Lazare, dans le 9e. Il épouse - à Paris 18e 6 - une Parisienne de 34 ans, Marthe-Jeanne Gaudron, fille de Françoise Abelle Gaudron.

L'acte de mariage est important pour nous (voir fichier attaché) : il fait le lien entre notre Chamoyard, et le Christin bien attesté à l'Opéra de Paris entre 1890 et 1924 ; nous identifions sans doute possible Jean-Ernest Christin, ET nous avons sa nouvelle profession (artiste lyrique); et ses témoins sont des musiciens : Sylvain Garet, artiste lyrique, et surtout, Émile Bouichère "un des maîtres de chapelle les plus renommés de Paris" 7, compositeur et organiste à l'église de la Trinité, où il succède à Alexandre Guilmant: tout comme son prédécesseur et maître, il semble promis à une grande carrière; mais Émile Bouichère meurt brutalement en septembre 1895, à 34 ans)

Ainsi, dès la trentaine, "notre" Christin était lié à de belles figures - il reste d'ailleurs dans le cercle d'Alexandre Guilmant.

En septembre 1895, il chante pour le mariage de la fille de Guilmant 8:

"Pendant la messe, on a exécuté une très belle musique, avec soli de MM. Vergnet, Caron, de Vroye, Christin, et Salomé qui tenait l'orgue"

En mai 1896, nouveau mariage huppé 9: "Très belle musique pendant la messe avec soli de MM. Octave Spoll, Caron, Christin. La maîtrise était dirigée par M. Planchat. Aux grandes orgues M. Guilmant."

En septembre 1899,

"L'inauguration de l'orgue de Vimoutiers, construit par la maison Cavaillé-Coll, vient d'avoir lieu avec le concours de M. Alexandre Guilmant, dont la présence avait attiré un grand nombre d'amateurs des villes voisines. Le succès a été complet, pour le facteur et l'éminent organiste dont on a admiré la magistrale exécution. M. Beyer, élève de M. Guilmant et organiste titulaire, a supérieurement joué le prélude et fugue en sol de Bach. M. Christin prêtait le concours de sa belle voix à cette cérémonie, présidée par Monseigneur l'évêque de Sées." 10

"L'inauguration de l'orgue de Vimoutiers, construit par la maison Cavaillé-Coll, vient d'avoir lieu avec le concours de M. Alexandre Guilmant, dont la présence avait attiré un grand nombre d'amateurs des villes voisines. Le succès a été complet, pour le facteur et l'éminent organiste dont on a admiré la magistrale exécution. M. Beyer, élève de M. Guilmant et organiste titulaire, a supérieurement joué le prélude et fugue en sol de Bach. M. Christin prêtait le concours de sa belle voix à cette cérémonie, présidée par Monseigneur l'évêque de Sées." 10

<• Alexandre Guilmant par Marius Neyroud

À l'Opéra de Paris, le 3 avril 1898, on donne la 1ère représentation de Massenet (directeur de l'établissement) : Thaïs. Christin va chanter cette œuvre un nombre incalculable de fois!

Mais le répertoire ne se limite pas à cet opéra : on donne en alternance des œuvres de :

- Richard Wagner : Tanhauser - Les Maitres Chanteurs - Lohengrin

– Camille Saint-Saëns : Samson et Dalila

– Ambroise Thomas : Hamlet

- Étienne Méhul : Joseph

- Giacomo Meyerbeer : Le Prophète

- Hector Berlioz : la Prise de Troie

- Ernest Reyer : Salambô

– Émile Paladilhe : Patrie

- Ernest Chausson (?) : Lancelot

– la Marseillaise .11

Grand écart permanent pour les choristes! Beaucoup d'opéras à thème religieux et antique.

Projets de costumes de scène pour les choristes - dont Christin - de l'opéra de Berlioz "la Prise de Troie". Gallica.fr/Bnf •>

1903. Christin a 44 ans ; il prend des responsabilités dans la vie associative.

"COURRIER DES THEATRES 12.

L'assemblée générale de l'Association philanthropique des artistes de l'Opéra a été tenue ce matin, sous la présidence de M. A. Giraudet, professeur de déclamation lyrique au Conservatoire. Après la lecture du compte-rendu de l'exercice 1902, M. Christin a été nommé receveur général, et M. Binon vérificateur de la comptabilité."

La Presse le suit dans sa vie mondaine et professionnelle :

La Presse le suit dans sa vie mondaine et professionnelle :

1910 (il a 51 ans), lors des obsèques du compositeur Charles Lenepveu, académicien, Officier de la Légion d’honneur, il est dans l’assistance, et on le voit 13:

« Dans l'assistance, on remarquait : MM. Alfred Bruneau, représentant M. Dujardin-Beaumetz ; Christin, Gabriel Grovlez, Marcel 'Fournie, Marc Delmas, André Gailhard, Noël Gallon, E. Flament, Cesare Galeotti, Mlle Nadia Boulanger, MM. Jean Prudhomme, E. Beaudu, Pierre Charrier, Stan Golestan, Fillot, Vaillant, Gilbert, Marquet, Henri Classet, de Bertha, R. de Laboulaye, Maurice-Jules Lefebvre, Eugène d'Eichtal, Desveaux, Vérité, Liert, docteur Lucet, Mmes Mancini, Barrai, Rivière, Coraline de Savres, etc.»"

Dans les potins de 1911, on croirait trouver notre presse "people" 14 :

Échos : 0ù ils soignent leurs cordes vocales.

• A Enghien:

- Mmes Kutcnera, Berthe Marietti, Siamé, Tarioil-Baugé, Anna Robert, Lesage, Marie et Emilie Taléma, Smits, Grillières, Mvrame, Lyonnet, Polak, Péguy, Dos Santos, Berny, Mlarquin, Viviane Lavergne.

- MM. Dessonnes, Launay, Cahuzès, Isidore Massuel, Binon, Gormol, Albens, Ungelo di Landadio, Vallès, Dutilloy, Christin, Fayard.

Et puis, en 1914, c'est l'événement mondain : une œuvre de Wagner restait réservée à Bareuth par la volonté des héritiers; selon la loi allemande, elle "tombe dans le domaine public" en janvier. L'Opéra de Paris est prêt! La presse relaie l'information :

1er janvier 1914 - COURRIER DES THEATRES 15.

Ce soir à l'Opéra, à 6 heures précises, répétition générale de Parsifal, drame sacré de Richard Wagner, version française de M. Alfred Ernst,

Distribution :

Kundry Mme L. Bréval

Parsifal MM. Franz

Gurnemanz Delmas

Amfortas Lestelly

Klingsor Journet

Titurel A. Gresse

Filles-Fleurs : Mlles Yvonne Gall, Laute-Brun, Daumas. Campredon, Bugg, Lapeyrétte, Courbières, Kirsch, Goulancourt, Montazel, Bonnet-Baron, Delisle, Marie Habert, Durif, Gauley-Texier, Btpume Lédine, Lenage, Dupiri-Perrêt, Nizet-Cosset, Àudan, Davry, varnier-Nôlick, Bonneville Gardy, Doyen Bertin.

Ecuyers : Mmes Laute-Brun, Montazel, Delsaux; MM. Nansen, Revol

Chevaliers : MM. Dutréix, Cerdan, Triadou, Ezanno, Delpouget, Gonguet, Chappelon, Cousinou, Claudin, Delrieu, Prim, Barutel, Fiéville, Brunlet, Cherrier, Bernard, Delmont, Miellet, Marchisio, Cheynal, Brulfoit, Armand, Augros, Leroux, Lacaze, Christin, Taveau, Cottel, Nàrçon, Fràdin.

1er acte : de 6 heures à 7 h. 45. - 2" acte : de 8 h. 45 à 9 h, 55. - 3? acte : de lu h. 25 à 11 h. 40.

L'orchestre sera dirigé par M. André Messager.

A chaque acte, les portes seront fermées au lever du rideau.

Par ailleurs… Thaïs de Massenet s’immisce encore dans la programmation, les 06-02-1914, 11-03-1914, 14-04-1914, 28-06-1914.

La guerre passe… Nous retrouvons la trace d'Ernest Christin en 1920, dans un curieux contexte : un long article 16 relate la grève des artistes de l'Opéra de Paris, et les négociations. Christin (61 ans), parle au nom de ses collègues des chœurs. Extrait (le fichier joint propose la globalité de l'article):

A 13 h. 30, M. Bary, délégué de la chambre syndicale des musiciens, fit son entrée et vint transmettre à l'assemblée le mandat que lui avaient confié les grévistes. La question était celle-ci: le personnel qui reprendra le travail, d'après la nouvelle réorganisation du théâtre consentira-t-il à abandonner 5 pour 100 de ses appointements pendant un an pour permettre de donner des secours immédiats au personnel mis en disponibilité.

M. Christin, au nom des chœurs déclara. que, dans son organisation, on était décidé à le faire, de grand cœur.

Le personnel de la danse, "après discussion, décida qu'on ferait ce qu'on pourrait lorsque tout le monde serait rentré".

M. Montagné, chef machiniste, transmit le refus formel des machinistes.

La dernière apparition de Christin dans la Presse semble dater d'octobre 1923; il avait alors 64 ans. À l'occasion de la Rentrée des spectacles, Comœdia 17 donne la liste de tous les artistes de l'Opéra: Christin figure encore parmi les choristes.

Puis il se retire à Chamoux avec son épouse.

Thérèse Ernestine, la fille d'Ernest née du premier mariage, s'était mariée en 1905 à Chamoux avec un instituteur de Chignin, Jean Etienne Berger 2.

Quand Ernest Christin meurt à 71 ans (le 26 octobre 1929), c'est son gendre, Jean Berger, qui déclare le décès18. L'ancien ténor est inhumé à Chamoux dans la tombe familiale, celle où reposaient déjà ses parents, et l'abbé (décédé également en 1929). Sa 2ème épouse, Marthe-Jeanne, le rejoindra en 1939.

Sa fille Thérèse (décédée en 1937) et son gendre Jean Berger (décédé en 1965) sont également inhumés à Chamoux, tout près. C'est sur leur stèle qu'est évoquée la mémoire de Thérèse Ernestine Claray.

* * *

Nous tenons à dire notre considération pour la très grande richesse du site de la Bnf "Gallica.fr": il ne nous aurait pas été possible de réunir, et surtout, de confronter grâce à un délai de découverte rapide, tous les documents qui ont permis de "tricoter" notre recherche. Cet article en mémoire d'une figure artistique de Chamoux, peut toujours être retouché, enrichi...

Recherche, transcription : A. Dh., 2015, 2017

à partir d'une photo de Marius Neyroud mise à disposition par Michel M.,

et des pistes proposées par Maurice T. et Élisa C.

Sources

1- Registres paroissiaux - Chamoux (ADS, Archives en ligne)

2- Archives de l'État-civil des Mairies de Paris (http://canadp-archivesenligne.paris.fr/)

3- L'Orchestre : revue quotidienne des théâtres / dir. : Jules Duval 24-03-1889

4- Les Archives de l'Opéra. Régie. Régie des chœurs.Séries 1 et 2 (gallica.fr)

5- L'Europe artiste n°4 / dim 24-1-1892 (gallica.fr)

6- Archives de l'État-civil des Mairies de Paris (http://canadp-archivesenligne.paris.fr/)

7- Le Gaulois du 7 août 1894 (Gallica). Voir aussi une belle notice : http://www.musimem.com/bouichere.htm

8- Le Figaro : journal non politique. 29 septembre 1895 (page 2)

9- Le Figaro : journal non politique - 02 mai 1896 (in : gallica.fr)

10- Le Monde artiste n°36 : 03-09-1899 p. 574 (in : gallica.fr)

11- Les Archives de l'Opéra. Régie. Régie des chœurs.Séries 1 et 2 (Ggallica.fr)

12- Le Figaro : journal non politique - Date d'édition : 10 juin 1903 (in : gallica.fr)

13- Le Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, etc. 1910-08-27 – n° 583, p 14 (in : gallica.fr)

14- Comœdia 17-08-1911 (in : gallica.fr)

15- Le Figaro : journal non politique Date d'édition : 1 et 4 janvier 1914, mais aussi Comœdia qui rediffuse l'annonce 20 fois, jusqu'en juin 1914.

16- Comœdia - 28-11-1920 (in : gallica.fr)

17- Comœdia : 20-10-1923 (in gallica.fr)

18- Registres d'Etat-civil de la Mairie de Chamoux

Fichiers attachés:

Immigrés d'Italie

Émigrés, immigrés…

Merci à Dominique, Anna, et leur fille Albina, pour leur confiance : ils ont évoqué pour nous 50 ans d'une vie commencée dans les Dolomites en Italie, qui s'est poursuivie après la guerre en Savoie.

Cet entretien est divisé en deux parties d'une dizaine de minutes chacune :

• Souvenirs italiens : l'enfance et l'adolescence de Dominique et Anna, l'école buissonnière dans la montagne des Dolomites, toujours en quête de nourriture; puis le travail de forçat pendant la guerre de 39-45 sous la botte.

Cliquer pour écouter le récit de Dominique, Anna et Albina

(Document CCA)

• Souvenirs en France : l'arrivée à 19 ans de Dominique, ouvrier immigré, à Montmélian, en 1947; ses années de travail sur les chantiers des tunnels et barrages savoyards; le mariage en 1953; puis (quatre ans après) la venue d'Anna et des enfants, l'adaptation…

Cliquer pour écouter le récit de Dominique, Anna et Albina

(Document CCA)

Les voyages de Dominique,

adolescent au travail, entre

les Dolomites et les lagunes,

(1942 - 1946)

(cliquer sur les documents pour agrandir)

|

|

| À Enego, la famille de Dominique (années 1930) | À Enego, la famille d'Anna (années 1940) |

|

|

||

|

Sur les chantiers d'altitude (tunnels, barrages savoyards; et quelques mois, à la cantine). Heures de pause… |

|

||

|

|||

| 1949, un chantier suisse : | médaille commémorative | ||

|

Onze mois de service militaire en 1950-51 dans le "Tyrol italien" (Merano, au nord de Bolzano) |

|

Le mariage de Dominique et Anna |

|

|

|

|

| À Bourgneuf |

|

|

|

| Adieux à | la maison construite à Enego |

|

| Merci à Dominique et Anna ! janvier 2014 |

01-2014 - E.A., J.F. Dh. et A. Dh.

Le Patois d'Élisa

Le Patois de Chamoux dans les années 1930

D'un village à l'autre le patois n'est pas exactement semblable. Même, il a évolué, comme toute langue vivante : le patois pratiqué à Chamoux en 1935 n'était plus celui de 1850.

La proximité de la ville, où l'on parlait plus couramment le français, a joué : le personnel administratif, les commerçants, les membres des classes aisées utilisaient généralement le français... et venaient avec leur façon de parler dans leur "campagne" ; mais là encore, rien n'est immuable: le français du 17e siècle n'était pas celui du 20e siècle!

Élisa a donc rassemblé ses souvenirs du patois de Villardizier, dans une évocation de la vie qu'elle a connue enfant: vie paysanne, à la maison, aux champs.

Élisa a donc rassemblé ses souvenirs du patois de Villardizier, dans une évocation de la vie qu'elle a connue enfant: vie paysanne, à la maison, aux champs.

Proche de ses grands-parents, elle rapporte ici de nombreux mots de la vie quotidienne des femmes - ce qui n'est pas le cas de divers lexiques du 20e siècle, composés par des érudits masculins !

2 enregistrements A.Dh. 2018

Cliquer pour écouter La maisonnée (7'30")

Cliquer pour écouter Les travaux (12'30")

Pour suivre les 2 enregistrements ci-dessus (réalisés en 2018), nous avons tenté une transcription.

Avec une difficulté évidente : ce patois n'était pas une langue écrite; et certains sons ne sont pas familiers à nos oreilles, ni à nos dictionnaires, nous avons adopté des graphies rencontrées chez d'autres chercheurs locaux.

zh pour ɮ (± entre le z et le th anglais de bath)

çh pour ɵ (l'équivalent du th anglais : bath)

ò pour ø (entre eu et e)

ə : le e français courant prononcé en fin de mot

X pour un r guttural

PATOIS DE CHAMOUX : ESSAI DE TRANSCRIPTION

| LA MAISONNÉE 7'30" | LES TRAVAUX 12'30" |

|

0'00" - 0'15" le projet |

6'00" le blé, le maïs (du semis à la récolte) |

|

Notations phonétiques ò pour ø: entre eu et e ə le e français courant, prononcé en fin de mot çh pour ɵ : ± le th anglais (bath) zh pour ɮ : ± entre le z et le th anglais de bath x : r de gorge lly pour ʎ : li « mouillé » |

|

|

Les transcriptions s’appuient : - sur la prononciation d’Élisa, évidemment - sur 2 sites internet de phonétique : • alphabet phonétique Lexilogos https://www.lexilogos.com/clavier/api.htm • prononciation alphabet phonétique .wikipedia.org/wiki/Aide:Alphabet_phon%C3%A9tique_international#Z - sur les graphies proposées par : - le Dictionnaire du patois savoyard (canton d'Albertville), par François Brachet (1883) - le délicieux : patois savoyard : lexique, plutôt localisé dans les Aravis. |

|

août 2018-89 / E.C. et A.Dh

Mémoire de Léonie F.

Léonie Francaz

Léonie Francaz a laissé parmi les Chamoyards "d'un certain âge", le souvenir d'une très vieille dame très respectée, qui fut une mémoire du village.

Elle participa à la rédaction de "Chamoux Autrefois", publication artisanale dont nous avons utilisé bien des pages dans les rubriques "Patrimoine" de ce site.

Voici quelques témoignages inédits qu'elle avait transmis à sa fille et sa petite-fille.

- vers 1907 : à l'école de Mme Janex à Magnin, photo.

Quelques noms nous sont connus - trop peu bien sûr.

Combien de Chamoyards reconnaîtront un aïeul sur cette photo ?

- 1918 : la grippe espagnole, témoignage

Léonie était alors élève de l'École normale de filles de Chambéry, où l'on préparait les futures institutrices recrutées à l'issue d'un concours difficile ; l'École ne fut pas épargnée par la maladie.

École

Vers 1907 : à l'école de Magnin

Léonie Francaz (née Delaconnay) a conservé cette photo de classe prise à Magnin, probablement en 1907.

Ici, Léonie Delaconnay avait environ 6 ans : née en 1901 (décédée en 2003), elle fréquentait l'école de Magnin, sur Montendry (car il y avait une école à Magnin!)

Le nom de l'institutrice nous est familier : Marie Janex était l'épouse François Janex, le charpentier qui amena l'électricité à Chamoux.

Leurs 2 filles (Jeanne et Gabrielle) sont présentes sur la photo, ainsi que Marie Aguettaz, Germaine Masset, Léonie Delaconnay, … Jeandet (future épouse Maillet née en 1903), Joseph Janex

Tant d'années ont passé... il n'est plus possible de nommer tous les enfants. Qui nous aidera ?

Rang du haut :

???

Rang du milieu :

Marie Aguettaz - X - X - Gabrielle Janex (grand col) née en 1900 - X - X

Rang du bas :

Germaine Masset (debout) - X - Léonie Delaconnay - Jeanne Janex (col blanc,née en 1902) - X - … Jandet - Joseph Janex

Fonds Léonie Francaz, Coll. E.C., scan F.C.

Grippe espagnole

1918 , une normalienne face à la grippe espagnole

En 1918, je devais entrer à l'École Normale de Chambéry au 1er octobre.

Mais une épidémie sévissait, et la rentrée des internats fut reportée à plus tard.

Des affiches étaient apposées partout, donnant des conseils pour éviter cette maladie inconnue jusqu’alors, qu’on appela “grippe espagnole”.

La maladie s’étendait partout, même dans la campagne. À Chamoux et même à Villardizier, plusieurs personnes en furent atteintes et moururent sans qu’on ait pu trouver un remède efficace.

On conseillait l’huile goménolée à mettre dans le nez, ce qui se révéla complètement inefficace. On pensait aux anciennes épidémies de choléra ou même de peste, mais les symptômes étaient différents, et la nouvelle maladie paraissait tout de même moins effrayante. On accusait la guerre, avec son mélange de populations dans les armées, mais sans savoir rien de précis.

J’étais donc restée à Chamoux, où mon père, à peu près remis des troubles d’estomac qui lui avaient valu d’être réformé, creusait des fossés dans les nouveaux champs des Viorges, que nous venions d’acheter: il voulait planter des treilles en bordure de chaque demi-journal de terre cultivable. Avec cet achat, nous avions eu un petit terrain, ancien jardin resté en friche, où le bois avait poussé. Il fut décidé d’arracher tout ce bois, et de faire de ce terrain un petit verger.

Une petite équipe de jeunes de Villardizier, en congé de convalescence de l’armée, et d’autres qui n’étaient pas encore en âge d’être mobilisés, fut heureuse d’entreprendre ce travail pour gagner quelques francs, ce qui serait tout bénéfice, puisqu’ils étaient nourris chez nous et logés dans leur famille. Ils travaillèrent avec pioches et pelles pour dessoucher toute cette végétation sauvage.

Je fus chargée de faire les fagots, puisque j’étais en congé.

On parlait de cette guerre qui avait trop duré, et qui avait tué ou estropié tant de jeunes. Ceux qui étaient là étaient heureux d’avoir survécu, malgré tant de deuils dans les familles. On parlait d’armistice, sans trop oser y croire.

Mais ce jour-là, ce fut vrai: toutes les cloches des environs se mirent à sonner à la volée pour annoncer cette bonne nouvelle. C’était le 11 novembre 1918.

Les soldats espéraient être rapidement démobilisés et revenir dans leurs villages, où tant de jeunes manqueraient. Ceux des classes suivantes se réjouissaient d’échapper à cette affreuse guerre. Malgré tous les mauvais souvenirs, les gens se reprenaient à espérer. Bien qu’elle fût toujours présente, on croyait que la grippe espagnole allait s’arrêter.

Quelques semaines après l’armistice, l'École Normale de Chambéry fut rouverte : ce fut la rentrée.

L'École Normale, qui avait maintenant repris son rôle, avait été occupée pendant la guerre par un hôpital militaire. Au rez de chaussée, la cuisine était devenue inutilisable. Au premier étage, les salles de classe étaient restées aux Normaliennes. Le deuxième étage avait abrité l’hôpital militaire. Les anciennes cabines des Normaliennes avaient été démolies. Le grand espace qui tenait toute la longueur du bâtiment redevenait dortoir après avoir subi une sérieuse désinfection et un important nettoyage pour détruire toute la vermine: poux, puces, et surtout punaises. Une soixantaine de lits propres y étaient alignés, avec leur petite table, leur cuvette et leur boîte à toilette.

L’eau était aux deux extrémités du dortoir. chacune des trois promotions avait droit le soir à un broc d’eau chaude que l’élève de service pouvait prendre chez le concierge. Il ne s’agissait pas de gaspiller cette eau précieuse et nous nous contentions d’eau froide. Nous n’en souffrions pas, beaucoup de Normaliennes venaient de la campagne, où il fallait se contenter de l’eau du “bourneau” public, qui devenait boueuse les jours de pluie. Et même celles de la ville, quand elles avaient l’eau froide dans l’appartement ou sur le palier se contentaient de ce confort.

Les élèves de première année couchaient au plus près de la surveillante et de la directrice. Le milieu du dortoir servait aux deuxièmes années, et les troisièmes années étaient à l’autre bout, près de la lingerie où se trouvait notre placard à linge et vêtements, protégé par un simple rideau. Il était interdit d’y mettre des provisions, sauf un morceau de pain bien enveloppé, quand nous pouvions en apporter de la campagne. Le pain était encore rationné, et on nous donnait notre part de la journée au petit déjeuner. Nous l’aurions fini sans peine le matin, car le pain était très apprécié malgré sa mauvaise qualité.

Nous prenions nos trois repas au lycée de filles, où nous occupions un côté du réfectoire. Les “bourgeoises” qui occupaient l’autre côté et payaient leur pension, méprisaient parfois ces Normaliennes qui mangeaient sans payer. Notre directrice, qui nous aimait bien, nous encourageait en nous disant de ne pas nous prendre pour des mendiantes: notre pension, nous l’avions payée par notre travail, notre concours d’entrée difficile, et les services que nous allions rendre à l’enseignement après notre scolarité.

Malgré les fréquents lavages du dortoir avec une bonne dose d’eau de Javel, une punaise sortait parfois la nuit d’une jointure du plancher. Il fallait le signaler, et les élèves de service au dortoir recommençaient le lavage du plancher. L'École Normale toute entière était entretenue propre par les élèves, en groupes de deux, selon la répartition du travail. Le service de propreté était exécuté après le repas de midi. Les lycéennes qui, pendant ce temps, se promenaient en rang sous la surveillance d’une “pionne”, se moquaient de nous, condamnées à des tâches serviles. Filles de paysans ou d’autre petites gens, nous préférions notre travail presque libre à la promenade sous surveillance avec costumes et chapeaux d’uniformes. Nous étions fières de travailler librement, en bavardant et en riant, le contrôle du travail ne venant qu’ensuite, sans méchanceté Nous changions de service une ou deux fois dans l’année, pour que toutes, nous soyons capables d’entretenir un maison.

Les salles de classe de l'École Normale étaient éclairées au gaz, que l’élève de service avait la charge d’allumer chaque soir. Ces salles recevaient de l’air chaud de la chaudière à charbon installée à la cave et entretenue par le concierge. L’air chaud montait de la cave, et arrivait dans les classes par des bouches de chaleur, au bas du mur, près de l’estrade. Au moment du décendrage et du chargement en charbon, l’air qui montait était poussiéreux et mêlé de fumée. Le dortoir était également chauffé par des bouches de chaleur aux deux extrémités. Là, ce nouveau confort était apprécié. Chez nos parents, les chambres à coucher n'étaient pas chauffées du tout: la fenêtre était souvent décorée de feuillages de givre, et des paillettes glacées faisaient briller les murs et les poutres du plafond. Les bouches de chaleur étaient dépoussiérées par les élèves de service.

Malgré quelques punaises qui sortaient encore parfois la nuit des rainures du plancher, nous étions plutôt bien. Les serpillières et l’eau fortement javellisée des normaliennes faisaient rapidement disparaître ces petits ennuis.

Chaque dimanche matin, nous devions découvrir complètement notre lit, épousseter soigneusement tous les ressorts du sommier, travail contrôlé par le professeur de mathématiques faisant fonction d’économe, qui circulait dans l’allée principale. L’entretien de notre boîte à toilette était contrôlé aussi. Puis, tout étant en ordre dans le dortoir et dans les salles de classe, les trois promotions de Normaliennes se réunissaient dans la salle où se tenait chaque dimanche le compte-rendu des événements. “Madame”, comme nous appelions notre directrice, présidait ce compte rendu.

Les élèves de troisième année étaient chargées à tour de rôle de lire les nouvelles sur le Progrès de Lyon, auquel l’école était abonnée. Elles devaient y relever les principales nouvelles de la semaine en politique intérieure et extérieure, et en faire le résumé à leurs camarades sous le contrôle de la directrice. la conférence terminée, les élèves qui voulaient aller à la messe de onze heures à l’église de la rue Saint Antoine ou à l’office protestant s’inscrivaient sur un cahier du parloir. les autres étaient libres dans les salles ou, l’été, au jardin, à condition de ne pas faire de bruit. Après le repas de midi et un service de propreté plus sommaire, les deux premières années allaient se promener dans la campagne environnante, sous la surveillance d’un professeur. Nous ne nous mettions en rangs que pour l’entrée en ville. Pour les sorties, nous portions toujours le chapeau d’uniforme, en feutre l’hiver et en paille l’été, mais ces chapeaux duraient plusieurs saisons, avec une petite variante chaque année.

Tous les jours, après le service de midi, à l’heure du goûter et le soir nous avions un quart d’heure de liberté. Le soir, Madame venait rassembler tout le monde pour chanter avant de monter au dortoir où nous faisions notre toilette avant le coucher. Cette vie régulière et bien organisée ne nous déplaisait pas. Comme la rentrée avait été tardive, il fallait beaucoup travailler pour rattraper le retard.

Mais la grippe espagnole qui sévissait toujours vint perturber notre vie scolaire.

Les premières malades furent logées à l’infirmerie. Mais les cas devenant trop nombreux, les malades restèrent au dortoir et l’école fut licenciée. Celles qui n’étaient pas atteintes partirent chez leurs parents.

Malheureusement, je faisais partie du groupe des malades.

Chacune resta dans son lit avec une grosse fièvre et surtout une transpiration abondante. Le docteur Chiron qui, depuis longtemps s’occupait des Normaliennes malades, était aussi désarmé que les autres médecins devant cette épidémie récente. On utilisait l’huile goménolée pour le nez et des gargarismes pour la gorge. Le docteur disait:

”Il n’y a qu’à les faire cuire dans leur jus.”

Madame, très inquiète, passait avec le docteur.

Une nuit, dans le silence, la porte qui donnait sur l’appartement de Madame s’ouvrit sans bruit. Ne dormant pas, je reconnus notre directrice en long peignoir blanc, avec, à la main, une bougie dont elle essayait de cacher la lumière. Elle s’avançait en silence pour ne déranger personne. Tout d’un coup, Yvonne Hugonnier, qui dormait dans le lit voisin du mien, se souleva en criant:

“Un fantôme! Un fantôme!”

La directrice s’étant rendu compte que sa meilleure élève, si polie et si réservée d’habitude, était sous le coup d’une forte fièvre, vint lui parler doucement:

“Dormez, mon enfant, reposez-vous.”

Yvonne accepta de se recoucher.

Se rendant compte du mauvais état de ses malades, Madame continua sa tournée silencieuse, puis, quand le dortoir sembla assoupi, elle se retira, toujours aussi silencieusement.

Je ne me souviens pas combien de jours la grosse fièvre a duré.

Enfin, on commença à aller mieux. Dès qu’il fut possible, les unes après les autres, nous fumes envoyées en convalescence dans nos familles. À ma connaissance, la grippe espagnole n’a pas causé de décès parmi les Normaliennes.

À la fin de l’hiver, un jour, Madame me fit appeler à son bureau. Inquiète au sujet de cet appel, je m’y rendis. Le courrier était toujours apporté au bureau de la directrice, qui l’inspectait sans le décacheter. La lettre était contresignée de mon père, dont je reconnus l’écriture. Mais la directrice avait remarqué qu’elle n’était pas arrivée le même jour que les lettres habituelles. Elle me pria de la décacheter et de la lire à haute voix.

Ma mère m’annonçait le décès de ma grand-mère de Montendry. Je savais qu’elle avait soixante-quinze ans, ce qui paraissait vieux à cette époque, et que, depuis longtemps, elle avait des difficultés respiratoires. La grippe espagnole, qui paraissait déjà moins violente, avait réussi à la faire mourir.

On me prévenait du jour et de l’heure de l’enterrement, sans me demander d’y assister. La directrice, après réflexion et interrogations sur la longue marche à pied pour suivre la charrette qui emmènerait le corps à l’église et au cimetière, me conseilla de ne pas y assister, pour éviter fatigue et dépenses supplémentaires. Les congés de Pâques approchaient, et je pourrais m’y rendre à ce moment.

J’acceptai donc cette conclusion, qui semblait coïncider avec celle de mes parents. Je n’assistai donc pas à l’enterrement. Avant Pâques, puisque la vie ordinaire n’avait pas encore repris après la guerre, mon père décida de fabriquer lui-même la croix en bois de châtaignier imputrescible et verni. Il avait acheté un cœur émaillé avec inscription du nom de ma grand-mère, dates de naissance et de décès. Aux vacances de Pâques, on irait la planter au cimetière. En 1919, cette façon de ne pas oublier les morts était encore très habituelle.

J’accompagnai donc mon père, qui portait sur l’épaule la lourde croix, de Villardizier au cimetière de Montendry, à pied, naturellement, par les raccourcis pentus et rocheux.

Au chef-lieu de Montendry, nous avons frappé chez Alphonse Charrière, qui était probablement encore le maire de la commune. Nous y fûmes accueillis comme les gens de Montendry ont toujours su le faire: avant de nous mettre au travail, il fallut entrer nous reposer un instant près d’un bon feu. Après une conversation amicale, il nous prêta les outils nécessaires au travail car il ne fallait pas trop nous attarder.

Au cimetière, je reconnus tout de suite, à la terre fraîchement remuée, l’endroit où reposait ma grand-mère. À chaque coup que donnait mon père pour enfoncer la croix, il me semblait que nous faisions mal à ma grand-mère qui pourtant était tout heureuse de notre visite car, naturellement, je la voyais vivante.

L’emplacement de la grand-mère en bon ordre, nous allons rendre visite au grand-père qui reposait près de là. Il nous sembla heureux, comme toujours, de notre visite. Et maintenant que la Françon était venue le rejoindre, il se sentirait moins seul. Mais dans ce cimetière de Montendry, on est toujours en bonne compagnie, avec tous ceux qu’on a connus, et avec qui on était lié d’amitié. Tous ensemble dans ce petit coin de terre où on a toujours vécu, on ne peut pas se trouver malheureux.

Quant à moi, j’emporterai un très bon souvenir de ces hivers d’enfance que j’ai vécus chez mes grands-parents. Les morts ont toujours l’air de vivre comme on les a connus. Avec un petit regret de quitter ce lieu, nous reprenons la descente vers Villardizier, où ma mère nous attend avec ma sœur et la seule grand-mère qui me reste, la Babeau.

avril 2020 - Souvenirs de Léonie Francaz, transcrits par sa fille et sa petite fille,Élisa et Françoise Compain

Un Fort des Halles

Avril 2012. Maurice Tardy nous a reçus à Chamoux avec une très grande gentillesse, et une belle patience, pour nous raconter sa vie à partir de 1952, aux Halles de Paris, puis à Rungis : Fort, puis Syndic, et enfin responsable d'un secteur à Rungis, il raconte son histoire, tout simplement.

Voici l'enregistrement de son récit (ci-dessous), et aussi, deux documents qu'il a conservés :

- un article, qui a gardé la mémoire du concours d'entrée - ce fut le dernier concours, en 1952. Cet article était illustré par une belle photo… de Maurice.

- un dossier, plus tardif, du temps de Rungis, revient sur les Forts, déjà quasi mythiques.

Cliquer pour écouter le récit de Maurice T

(Document CCA)

Maurice durant le dernier concours d'entrée, en 1952

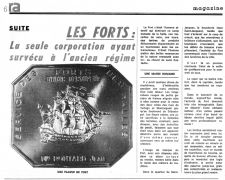

Un dossier très informé sur la Corporation des Forts, disparue avec les Halles au milieu du XXe siècle, 150 ans après la Révolution.

|

|

|

|

Nous nous souvenons avec émotion de l'accueil de Maurice T. - A.Dh. et M. D.

✝ déc 2016