Les Communications

Jusqu'au XIXe siècle, les fonds de vallées étaient peu praticables : l'Arc, l'Isère, le Gelon… divaguaient à chaque crue, leur lit restait marécageux - impossible d'y construire des routes. On circulait donc plutôt à flanc de coteau, juste au-dessus de la plaine.

Mais on circulait beaucoup, car les cols des Alpes ont été fréquentés de tous temps (la présence des hommes de la Préhistoire, et de leurs échanges, a laissé des traces un peu partout).

Et Chamoux se trouvait sur une de ces routes : ce n'est pas pour rien que l'on trouve des châteaux dès le XIe siècle, au-dessus du Nant de Montendry, ou dominant Aiguebelle…

Annibal à Chamoux

L'Histoire de Chamoux est ancienne ; voilà qui surprend, pour un village discret, niché contre les monts, un peu à l'écart des grandes rivières. Mais justement ! On y était un peu plus en sécurité pour circuler, et les chemins de part et d'autre du vallon du Nant de Montendry offraient un passage vers la vallée des Huïles, et "les" Cucheron.

C'est ainsi que certains historiens ont imaginé pour la traversée des Alpes d'Hannibal, un passage par Chamoux

Voici donc un extrait d'un gros ouvrage édité en 1902 pour "prouver" un itinéraire possible d'Hannibal dans les Alpes - avec passage par le Col du Cucheron - "notre" Cucheron! L'exemplaire scanné par Google Books se trouvait dans une bibliothèque universitaire… à Toronto.

Dans sa thèse (fondée sur une lecture des auteurs de l'Antiquité), "Annibal dans les Alpes" (Paris, Alphonse Picard, Éditeur 1902), Paul Azan pense que l'armée carthaginoise remonta d'abord l'Isère :

"Annibal préféra continuer à suivre le fleuve et passer par la belle vallée du Graisivaudan, jusqu'au cours du Bréda, vis-à-vis du fort Barraux ; en ayant soin de ne pas suivre le bord de l’eau, il trouva un parcours facile.

Il remonta alors le cours du Bréda , passa à la Rochette, puis suivit la haute vallée du Gélon. C'était le chemin qui le conduisait au Bourget, au pied des Alpes.

ARRIVÉE AU PIED DES MONTAGNES

Nous allons décrire d'abord le terrain sur lequel pouvait opérer Annibal à partir du Bréda.

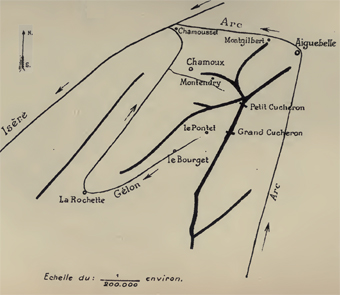

Topographie. — Ce terrain est limité à l'est et au nord par l'Arc, à l'ouest par l'Isère. Avec la partie inférieure de cette dernière rivière, l'Arc coudé en potence cinq kilomètres avant son confluent dessine une sorte d'U, dont les branches seraient un peu ouvertes, et dont la convexité serait tournée vers le nord. Aiguebelle au nord-est et Chamousset au nord marquent la naissance des deux branches de l'U. Tout l'intérieur est rempli par les derniers contreforts du massif montagneux que les cartes désignent généralement sous le nom de Chaîne de Belledonne. Le Gélon, coudé en forme de V, y ouvre deux grandes trouées. Par la branche aval, on débouche en plaine près de Chamoux; par la branche amont, on arrive au Pontet.

Topographie. — Ce terrain est limité à l'est et au nord par l'Arc, à l'ouest par l'Isère. Avec la partie inférieure de cette dernière rivière, l'Arc coudé en potence cinq kilomètres avant son confluent dessine une sorte d'U, dont les branches seraient un peu ouvertes, et dont la convexité serait tournée vers le nord. Aiguebelle au nord-est et Chamousset au nord marquent la naissance des deux branches de l'U. Tout l'intérieur est rempli par les derniers contreforts du massif montagneux que les cartes désignent généralement sous le nom de Chaîne de Belledonne. Le Gélon, coudé en forme de V, y ouvre deux grandes trouées. Par la branche aval, on débouche en plaine près de Chamoux; par la branche amont, on arrive au Pontet.

Le col des Cucherons. — Coupée par le travers de Chamoux en allant de l’ouest à l'est, la montagne a 8 kilomètres de large sur au moins 1300m de hauteur, dominant de 900m les vallées du Gélon et de l'Arc. La coupure passe d'ailleurs par un grand ravin appelé ravin de Montendry, du nom d'une commune qui y est située ; elle aboutit près d'un col de franchissement appelé le col du Petit Cucheron (1235m). A deux kilomètres au sud de celui-ci se trouve un autre col, un peu plus facile, celui du Grand Cucheron (1180m), qui sert plutôt de débouché à la haute vallée du Gélon.

Les deux Cucherons permettent ainsi de descendre par des sentiers actuellement peu praticables dans la vallée de l'Arc; sur ce versant, à la cote 530, la pente est interrompue par un long gradin où sont bâtis les deux villages de Saint-Alban-des- Hurtières au sud, de Saint-Georges-des-Hurtières au nord.

Le débouché de l'Arc. — Ces passages sont maintenant peu fréquentés ; le chemin de fer et la route, grâce à des remblais et à des ouvrages d'art, vont suivre le contour de l'Arc. Au-dessous du village de Montgilbert, la route a été taillée dans le roc dans une pointe qu'on appelle Rochebrune. Autrefois, avant qu'on n'endiguât l'Arc par la chaussée construite par Napoléon et qu'on fit du colmatage sur la plaine qui s'étend d'Aiguebelle à Chamousset, ce terrain était le lit du torrent. Au XVIIe siècle, l'Arc baignait le pied de ces rochers. Sully dit dans ses mémoires, à propos du siège de Charbonnières, que son artillerie éprouva de grandes difficultés à passer par l'étroit sentier qui existait à cette époque; une des roues du canon se trouvait souvent en dehors de la route, au-dessus du précipice. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si la Table de Peutinger, ni aucun des documents antiques, ne figure de route en ce point. A l'époque gauloise, il était impraticable. Pour déboucher de la vallée de l'Arc, on se servait des deux Cucherons. Le Petit Cucheron par la vallée de Montendry menait vers les Bauges; le Grand Cucheron desservait plus particulièrement toute la vallée de la Basse Isère, par la Rochette. Une bonne route y est encore figurée sur l'atlas du général Bonnet, publié il y a un siècle.

Une discussion. — Ainsi Annibal avait deux chemins à suivre pour gagner les Alpes. Il pouvait gagner Chamoux par un itinéraire qui serait tout-à-fait conforme à l'expression «pays en plaine», et de là s'engager dans la vallée de Montendry, où se serait livrée la bataille. Ce système a été adopté par le colonel Perrin. Nous ne croyons pas que les opérations militaires puissent y être complètement restituées. L'autre chemin était celui que nous avons adopté, la haute vallée du Gélon; cette route monte un peu il est vrai, mais par une pente régulière dont la moyenne est de cinq pour cent."

… et selon Paul Azan, c'est aux Cucherons qu'Hannibal aurait livré sa première bataille contre les Barbares locaux - à son avis, il s'agissait d'habitants de Saint-Alban et Saint-Georges des Hurtières, peu favorables aux envahisseurs (tiens, deux villages d'irréductibles Gaulois ?) Mais… ceux-là furent vaincus, et Hannibal poursuivit son chemin par la Maurienne - selon Paul Azan.

Mais ceci est une autre histoire…

En l'absence de preuves définitives, la recherche DU parcours d'Hannibal dans les Alpes, n'a toujours pas fini d'occuper les arpenteurs de cols et autres fouineurs de bibliothèques!

A.Dh.

Sources bibliographiques et iconographiques

- Annibal dans les Alpes par Paul Azan (1902) Texte et carte : GoogleBooks

Pour les chercheurs et les curieux, ressources à explorer :

-Pour tout savoir (ou presque) sur les nombreuses variantes qui conduisent les Carthaginois par tous les cols possibles des Alpes, une exposition temporaire s'est tenue au Musée Dauphinois de Grenoble : Hannibal dans les Alpes, une traversée, un mythe en 2011-2012. Pour plus d'informations : http://www.musee-dauphinois.fr/

Fichiers attachés:

En chemin Chamoux

Au fil du temps… sur les chemins de Chamoux

Les chemins

Depuis la nuit des temps…

Longtemps, les routes ont dû éviter les fonds de vallées, peu praticables. On circulait à flanc de monts, ou sur des routes de crêtes. Quelques ponts, des bacs, ou par temps sec, des gués, permettaient de traverser l'Isère : pont de Montmeillan, toujours à refaire (depuis la fin du XIIIe siècle), pont de Frêterive…

Vue panoramique depuis le château de Miolans (un beau poste de guet !) : 3 rivières se rencontrent dans la Combe de Savoie, leurs confluents ont varié avec le temps. Le Gelon descend de la Vallée des Huilles puis bifurque vers l'Arc.

Longtemps, ces vallées glaciaires ont été impraticables, et particulièrement cette zone de confluence Isère / Arc / Gelon.

Comment aller du Grésivaudan, ou de Chambéry, vers la Maurienne ?

- En remontant la vallée des Huilles à partir de la Rochette,vers le col du Grand Cucheron

- ou en empruntant le massif entre Isère et Gelon, pour se diriger ensuite sur Chamoux et Montendry, vers le petit Cucheron

- ou encore, après avoir longé les Bauges jusqu'à Miolans, en passant l'Isère sur un bac au niveau d'Aiton… et en continuant en hauteur bien sûr le long des pentes sous le Grand Arc.

Depuis toujours, les deux voies naturelles vers les grands cols étaient la Tarentaise (vers de Petit-Saint-Bernard) et la Maurienne (vers le Mont-Cenis). Mais en évitant les fonds de vallées autrefois marécageux.

Depuis toujours, les deux voies naturelles vers les grands cols étaient la Tarentaise (vers de Petit-Saint-Bernard) et la Maurienne (vers le Mont-Cenis). Mais en évitant les fonds de vallées autrefois marécageux.

Les moines de l'abbaye piémontaise de la Novalèse, alors puissante, avaient créé une série de Maisons de l'aumône au long de la vallée de l'Arc, pour accueillir les voyageurs.

État de la Combe entre Miolans et Montmélian au XIXe siècle, avant le diguement de l'Isère : la rivière occupe TOUT son lit !

Si on venait du Grésivaudan, on pouvait (ou non) traverser l'Isère à gué au niveau du Fort Barraux, puis longer la Breda jusqu'à la Vallée des Huilles, et au col du Grand Cucheron.

Ou bien, passer par les divers Villard (chaque toponyme "Villard" peut conserver le souvenir d'un établissement agricole gallo-romain, signe certain d'une circulation le long de la pente).

Ou par la route romaine haute vers Châteauneuf, puis Chamoux, et Montendry*.

En effet, on connaît une voie romaine au pied des Bauges, et une autre passant par Châteauneuf. Une dalle gallo-romaine déposée devant l'église de St-Jean Pied-Gauthier, et surtout, les vestiges de Châteauneuf (thermes…) attestent l'occupation régulière du Coisin à cette époque.

En effet, on connaît une voie romaine au pied des Bauges, et une autre passant par Châteauneuf. Une dalle gallo-romaine déposée devant l'église de St-Jean Pied-Gauthier, et surtout, les vestiges de Châteauneuf (thermes…) attestent l'occupation régulière du Coisin à cette époque.

Du XIe au XIIIe siècle, la route de Lyon au Mont-Cenis passant par le Lac du Bourget, emprunte la route de Montmayeur ou la route des Trailles (du port de Montmélian, vers Châteauneuf, par Ribod) ; à moins qu'elle ne longe les Bauges, jusqu'à Frêterive, où le pont de bois est reconstruit en pierre à la fin du XVIIe siècle.

En pointillés, 1°) la route par Montmélian, Saint-Pierre d'Albigny., et 2°) la route haute par Montmélian ou Montmayeur, Bourgneuf.

Les temps modernes

Au XVe siècle, les routes de crêtes semblent délaissées, au profit de voies plus proches des rivières : entre route de Montmayeur et route des Trailles, la route du Coisin est ouverte à une circulation régulière…1

Du coup, les seigneurs maîtres des voies anciennes, perdent leurs droits de péage (vers 1470, Aymon de la Chambre fait un procès aux habitants de Saint-Pierre de-Soucy "au sujet du nouveau chemin fait sur l'initiative de ceux-ci au préjudice du péage de La Rochette").

Mais en bas, la nature résiste : au débouché de la Maurienne, l'Arc se déploie en un delta aux bras multiples et capricieux, avant de se joindre à l'Isère. Au pied des Hurtières, on ne passe pas!

En 1600, « le seul chemin qui conduit [au fort de Charbonnières qui défend Aiguebelle] est extrêmement étroit, bordé d'un côté par la rivière d'Arc, dont toute la rive est coupée de droit [fil], et de l'autre par des roches impraticables. On pouvait à peine faire une lieue par jour, parce qu'à tout moment on était obligé de dételer le canon, une des roues portant presque toujours à faux sur le précipice.»2

En 1600, « le seul chemin qui conduit [au fort de Charbonnières qui défend Aiguebelle] est extrêmement étroit, bordé d'un côté par la rivière d'Arc, dont toute la rive est coupée de droit [fil], et de l'autre par des roches impraticables. On pouvait à peine faire une lieue par jour, parce qu'à tout moment on était obligé de dételer le canon, une des roues portant presque toujours à faux sur le précipice.»2

L'ancienne route de la Combe à Aiguebelle, côté Hurtières (circulation très limitée!)

Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que l'Arc soit solidement endigué dans la zone d'Aiguebelle!

Aussi, les registres (ADS) sont pleins de comptes-rendus de visites d'administrateurs et d'ingénieurs, de devis et d'états des travaux concernant la réfection et la protection des berges et des ponts, régulièrement détruits par les caprices de l'Arc et de l'Isère.

Aussi, les registres (ADS) sont pleins de comptes-rendus de visites d'administrateurs et d'ingénieurs, de devis et d'états des travaux concernant la réfection et la protection des berges et des ponts, régulièrement détruits par les caprices de l'Arc et de l'Isère.

Il est à noter que ces documents sont versés aux archives militaires : même si nous sommes sur des voies commerciales millénaires, le souci de maintenir des voies de communication en bon état est d'abord lié aux préoccupations des armées…

Le pont Cuenot à Montmélian, construit par l'architecte François Cuenot entre 1674 et 1684.

XIXe et XXe siècles

Les moyens de transport

La plupart des habitants du Val Gelon, n'eurent pendant longtemps d'autre choix que… leurs jambes pour se déplacer. Au début du XXe siècle, toutes les familles n'avaient pas encore un cheval ou un mulet pour transporter les marchandises, ou se transporter.

À pied

Un document du XIXe siècle (alors que l'état des routes s'était amélioré) estimait à 5h le temps nécessaire à un Chamoyard pour aller à Chambéry, 8h le délai d'un déplacement pour St-Jean de Maurienne.

À cheval, en voiture… ou en "chariot branlant"

"Par la Maurienne, il fallait compter ordinairement une semaine pour se rendre sans se presser de Thonon à Turin : la 1ère journée, on allait coucher à Genève (…), le second jour permettait aux voyageurs de gagner Chambéry par St-Julien, Sallenôves et Rumilly; le lendemain on couchait à Aiguebelle à l'entrée de la Maurienne, que l'on mettait deux jours à remonter, en couchant d'abord à St-Michel, puis à Lanslebourg; la sixième journée était la plus pénible : il fallait lonter le col du Mont-Cenis pour se rendre à Suse; la septième et dernière étape aménait enfin la caravane à Turin."3

" En septembre 1471, la duchesse Yolande de France et sa famille quittent Chambéry pour le Piémont : on a l'habitude de ces déplacements; les chariots chargés des "meubles" (= mobiles) habituels : coffres, tapisseries… ; on part le 18 à l'aube, pour s'arrêter le soir à Miolans ; St-Jean de Maurienne est atteinte le 21. Après une halte, on passe à St-Michel de Maurienne le 23, à Termignon le 25. Le 30, on est à Turin !"4

Aux XVIIIe, XIXe siècle, on avait déjà des transports en commun : les diligences.

Des relais de poste étaient installées à Malataverne, Aiguebelle/Epierres. Il y eut probablement d'autres haltes pour les voyageurs "indépendants", que l'on ne sait plus toujours bien situer: au 19e siècle, le trafic de la Route Royale s'était éloigné, passant par Bourgneuf... sauf en temps d'inondations.

La diligence survécut longtemps à Chamoux, pour assurer la liaison avec la gare de Chamousset, provoquant une ironie facile : on ne jurait alors que par le progrès ! Mais… le "courrier" avait des arguments modernes!

Le Petit Dauphinois, 21 Août 1922

Chamoux, ville touristique.

—" Beaucoup de touristes, à leur arrivée en gare de Chamousset, sont désillusionnés par le mode primitif de locomotion qui relie la gare P.-L.-M. à notre localité. Heureux Chamouyards que nous sommes de posséder encore la diligence des temps antiques : que de réflexions drôles suggère le véhicule archaïque traîné par un moteur à pattes!

Les Villages les plus retirés de la Maurienne sont desservis par des autos-cars. Quelle chance I Messieurs les administrateurs de la commune, serait-ce un luxe que de trouver à la gare de Chamousset un autobus ? "

Le Petit Dauphinois, 26 Août 1922

Chamoux, ville touristique.

— Comme suite aux observations d'un touriste, que nous avons publiées le 21 août, nous recevons la lettre suivante :

« Les nombreux touristes qui débarquent en gare de Chamousset, sont-ils tant que cela désillusionnés par le mode primitif de locomotion, qui relie la gare P.-L.-M. à notre localité?

II est permis de se le demander, car le brave courrier qui fait le service n'a, quoi qu'on dise, rien de préhistorique.

Il transporte assez rapidement et confortablement les voyageurs à destination et ceux-ci, recueillis avec empressement, pour un prix très modique, ne se sont jamais plaints. Ils ne reçoivent du moins pas de "coups de fusil"

Il y lieu de rappeler d'ailleurs à cet égard, que ce courrier a été crée pour le transport des dépêches et que les adjudicataires ne reçoivent aucune subvention pour celui des touristes.

Lorsque l'administration voudra bien un effort (ce sera dur) pour hisser notre chef-lieu de canton à la hauteur des communes privilégiées de la Maurienne et octroyer les sommes nécessaires à la création d'un service automobile, nous applaudirons de grand cœur. Mais d'ici là, vous connaissez le proverbe : on fait ce que l'on peut.

Ces braves Mauriennais habitués aux services rapides, comment voulez-vous qu'ils ne tombent pas de haut lorsqu'ils arrivent dans notre vallée? FENOUILLET, courrier de Chamoux »

En train

Rien n'a changé ! En 1860, le trajet devient plus rapide en train, mais en effet, il faut rejoindre la gare (à Chamousset, ou St-Pierre d'Albigny), attendre le train… il est toujours difficile de régler une affaire dans la journée à St-Jean de Maurienne.**

Il est alors tout neuf ce train !

Un héritage : la Compagnie de Chemin de Fer Victor Emmanuel5

La Savoie faisait encore partie du Royaume de Piémont-Sardaigne ; les troubles avaient obligé le roi Charles Albert à abdiquer en faveur de son fils Victor Emmanuel en 1849. Le comte de Cavour, premier ministre de Victor Emmanuel II, fervent défenseur de l'unité italienne, insiste sur la nécessité de relier le royaume de Sardaigne à la France (à Culoz) par une voie ferrée, en perforant un tunnel sous le mont Fréjus. Avec l'aval du roi, il fonde le 14 mai 1853, la Sociétà della Ferrovia Vittorio Emanuele. La Société reçoit la concession pour 99 ans d'une voie de chemin de fer devant relier Lyon à Turin par le tunnel du Fréjus et Chambéry.

En remerciement de l'aide apportée par l'empereur Napoléon III dans la lutte pour l'unité italienne, le roi Victor Emmanuel offre à la France la Savoie et le comté de Nice. Le 22 avril 1860, après un referendum pour la bonne forme, la Savoie devient française.

La compagnie Victor Emmanuel termine cependant les travaux engagés et la compagnie du PLM (fondée en 1857) récupère les installations établies sur le sol savoyard.

Le tracé 6

Cette première ligne (construite par une compagnie anglaise) est ouverte le 20 octobre 1856 : elle quitte la rive droite de l'Isère à Cruet, pour traverser la rivière au Pont des Anglais, ou Pont de boulons, pour rejoindre une zone marécageuse qu'il faut renforcer. Elle passe le Gelon par un pont qui a disparu avec l'autoroute, comme l'essentiel du tracé de la voie. Une gare est bâtie à Chamousset près du Pont Royal : c'est "l'ancienne gare".

Des passages à niveau sont installés, avec un délai d'attente d'1/4 d'heure avant… et après le passage du convoi.

En 1871, une modification de tracé est décidée :

la voie continuera sur la rive droite jusqu'à la hauteur du Pont Royal, où l'on construira un nouveau pont de fer ; ainsi, l'embranchement prévu vers Albertville sera facilité. Des gares sont créées côté Bauges, Chamousset construit une nouvelle station, toujours en service.

Adieu les diligences, les relais de poste !

Mais… depuis 1991, nouvelle concurrence : enjambant les rails, voilà l'autoroute A43!

Mais… depuis 1991, nouvelle concurrence : enjambant les rails, voilà l'autoroute A43!

A.Dh.

* Félix Bernard nomme ce parcours "La route Montmayeur"

** voir la page "1860 à Chamoux"

Sources bibliographiques

1- Le Pays de Montmayeur et sa vallée du Coisin et le Bondelonge Félix Bernard (1971)

2- Mémoires de Sully, Amable Costes, Paris, 1814, t. II, année 1600, liv. XI, p. 542

3- La Savoie d'après les anciens voyageurs : Ammien Marcellin, Eustache Deschamps, le mystère de Saint Bernard de Menthon, Rabelais, Montaigne, les ambassadeurs vénitiens, Thomas Coryate, le cavalier Marin, le "diario" de Rucellai, la glorieuse rentrée des vaudois, Montesquieu, Windham et Pococke, La Rochefoucauld, Young, Stendhal, etc, etc de Max Bruchet (1868-1929). ( Impr. de Hérisson frères, Annecy, 1908)

4- Yolande de Savoie, Duchesse de Savoie… Michèle Brocard, Cabédita 1999 et

5- d'après le site vivemen conseillé : http://www.railsavoie.org/chambery-r.html

6- La Combe de Savoie autrefois. Maurice Messiez

Bibliographie

• L'endiguement de l'Isère et de l'Arc Maurice Clément, éditions : Les Amis de Montmélian

• Le réseau ferré de Charles-Albert (Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1929 (T66), p.209 et suivantes. http://gallica.bnf.fr/)

Pour les chercheurs : ressources à explorer

Archives départementales de Savoie

Fonds sarde (1814-1860) Cote : FR.AD073.1FS 1-3500

Routes communales et consortiales (1FS 2303-2376)

2313-2330 Routes communales et consortiales de Savoie-propre, par mandements. - 2313 (Aix, 1822-1839) - 2314 (Aix, 1840-1860) - 2315 (Albens) - 2316 (Chambéry, 1822-1839) - 2317 (Chambéry, 1839-1850) - 2318 (Chambéry, 1852-1857) - 2319 (Chamoux) - 2320 (La Motte) - 2321 (La Rochette, 1822-1839) - 2322 (La Rochette, 1840-1860) - 2323 (Le Châtelard) - 2324 (Le Pont-de-Beauvoisin) - 2325 (Les Échelles) - 2326 (Montmélian) - 2327 (Ruffieux) - 2329 (Saint-Pierre-d'Albigny) - 2330 (Yenne).

Moyen-âge / Duché de Savoie / Archives camérales / Affaires militaires : Arc et Isère / SA 5827-6399 (inventaire turinois no 34)

ADS IR 176a : Bourgneuf / n°52 - 25 avril au 13 mai 1581 / SA 5878 : Remontrance, lettre de commission au Châtelain de Montmeillan, avec son verbal concernant les réparations des chemins de Bourgneuf avec le Décret et conclusions portant que les dites réparations seront données à prix fait au rabais à ceux qui en feront meilleures conditions.

- ADS IR 176a / Bourgneuf, la Croix d'Aiguebelle, Montmeillan / n°53 - 28 juillet au 1er août 1581 / SA 5879 : Procès-Verbal du Seigneur Conseiller Maître et Auditeur Bay, fait ensuite de la commission à lui donnée par la Chambre le 28 juillet 1581 à requête du Seigneur Procureur Patrimonial au sujet des réparations à faire au mont de Bourgneuf, les chamins joignant le dit pont, et informer contre ceux qui ont usurpés et dépopulé les isles de la Croix d'Aiguebelle.

- ADS IR 176a / Aiton, la Croix d'Aiguebelle et Bourgneuf / n°42 - 28-30 septembre 1582 / SA 5868 : Minute du Procès-Verbal de Monsieur le Maître Bay sur les réparations des formes contre la rivière d'Arc à l'endroit d'Aiton et de la Croix d'Aiguebelle, tirant à Bourgneuf, et aussi pour la rivière de Belley (?), près de Bourgneuf.

- ADS IR 176a / Aiguebelle, Montmeillan / n°12 - 25 mars 1646 / SA 5858 : Procès-Verbal du Sieur Conseiller d'État président et Général des Finances Castagnery touchant la visite par lui faite ensuite du décret de commission mis sur remontrances du Procureur Patrimonial du 14 décembre, du dégat fait par la rivière d'Arc au chemin royal contre Aiton, appelé le Pas de la Folesse.

- ADS IR 176a / Aiton / n°43 - 25 mai 1646 / SA 5869 : Verbal du Sieur Président et Général des Finances Castagnery sur les dégats que la rivière d'Arc fait proche le pas de la Folesse au chemin contre Aiton.

- ADS IR 176a / Aiguebelle / n°8 - 27 juin 1655 / SA 5834 : Verbal du Sieur Conseiller Maître et Auditeur Sarde de Montagny, concernant l'inondation que la rivière d'Arc a fait arrière la Croix d'Aiguebelle pour réparation des ternes et chemins.

- ADS IR 176a / Bourgneuf, la Croix d'Aiguebelle, Montmeillan, / n°54 - 20 février 1656 / SA 5880 : Verbal du Sieur Conseiller Maître et Auditeur Sarde de Montagny, concernant les défenses de Bourgneuf, de la Croix d'Aiguebelle contre la rivière d'Arc, et réparations des murailles de la ville de Montmeillan.

- ADS IR 176a / Bourgneuf, Aiguebelle, la Croix d'Aiguebelle, Montmeillan, / n°55 - 15 avril 1665 / SA 5881 : Verbal du Sieur Conseiller Maître et Auditeur Sarde de Montagny, concernant le prix fait de la chaussée de Bourgneuf, chemins d'Aiguebelle, pont et fonderie de Montmeillan.

- ADS IR 176a / Aiguebelle, Montmeillan, Bourgneuf : n°11 - 10 juillet 1671 / SA 5837 : Verbal du Sieur Conseiller Maître et Auditeur Sarde de Montagny, concernant le voyage fait à Aiguebelle, montmeillan, pour la réparation des chemis et arches à la Croix d'Aiguebelle concernant les réparations de la Croix d'Aiguebelle, et la chaussée de Bourgneuf.

- ADS IR 176a / Bourgneuf, la Croix d'Aiguebelle / n°57 - 2 février 1684 / SA 5883 : Verbal du Seigneur Conseiller Maître et Auditeur Brun, concernant les réparations de l chaussée de Bourgneuf et les arches qu'il faut faire à la Croix d'Aiguebelle pour détournner la rivière de l'Arc, et conserver le chemin royal.

- ADS IR 176a / Arc, Bourgneuf, et la Croix d'Aiguebelle : n°35 - 24 février 1687 / SA 5861 / Verbal du Seigneur Conseiller Maître et Auditeur Morand, concernant les réparations contre la rivière d'Arc au-dessous d'Aiguebelle, et au-dessus du Pont Solet, et au-dessus de la Croix d'Aiguebelle et à Bourgneuf.

- ADS IR 176a / Freterive / n°158 - 16 février 1669 / SA 5977 : verbal, devis pour le pont de Freterive, et le dessein (sic) fait par les architectes de Lyon. / n°159 - 9-13 mars 1669 / SA 5978 : verbal du Seigneur Conseiller d'État et Président Delescheraine, concernant le Pont de pierre qui se doit faire à Frêterive, et des tornes audit lieu. / n°160 - 30 mars 1669 / SA 5979 : verbal du Seigneur Conseiller d'État et Président Delescheraine, concernant la visite des réparations du pont de Frêterive. / n°161 - 16 avril-dernier avril 1669 / SA 5980 : verbal du Seigneur Conseiller d'État et Président Delescheraine, concernant le pont de Frêterive. Visite des travaux, et du repartement des ouvriers que chaque Paroisse doivent fournir (sic) (…) / n°164 - 5 septembre 1669 / SA 5983 : verbal du Seigneur Conseiller d'État et Président Delescheraine, sur la visite par lui faite avec l'ingénieur Bonnefon des pillotements et fondations qui se font pour la construction du pont de Frêterive. / n°165 - 5 septembre 1669 / SA 5984 : verbal du Seigneur Bonnefon, sur la visite par lui faite des réparations et travaux du pont de Frêterive, pour la solidité d'icelui.

- etc (la construction du pont de pierre de Frêterive se prolonge sur 176a et 176b : la fondation de la culée du pont se visite en 1674)

- ADS IR 176b et c / nombreuses réparations au pont de Montmeillan

Archives et inventaires » 1815-1860 - Fonds des administrations civiles et judiciaires de la restauration sarde (1815-1859), fonds de l'Annexion (1860) - Administration générale du duché. Intendance générale et fonds d'additions - Collection de lois et règlements, Génie civil et travaux publics…

1FS 3523

Registre de correspondance de l'ingénieur chef du génie civil avec l'administration et les intendants des provinces : Une soixantaine de lettres traitent des travaux de la route royale le long des digues de l'Isère et de la canalisation du Gelon - 1843-1841

FS 3508

Correspondance des ingénieurs du corps royal du génie civil concernant la rectification entre Aiton et Montmélian de la route royale de Turin en France (en particulier la réalisation du pont sur l'Isère à Chamousset) et les travaux d'endiguement de l'Isère, de l'Arc et du Gelon : six feuilles de plans ( profils en long et en travers, plans au sol.) 1847-1854

1FS 3509

Correspondance des ingénieurs du corps royal du génie civil concernant la rectification entre Aiton et Montmélian de la route royale de Turin en France (en particulier la réalisation du pont sur l'Isère à Chamousset) et les travaux d'endiguement de l'Isère, de l'Arc et du Gelon - un plan - 1847-1854

1FS 3645

Canalisation du Gelon et désséchement des marais de Bourgneuf et Aiton : métrés des travaux, devis, cahiers des charges, rapports, répartition de la dépense, états parcellaires des terrains occupés etc. - 1834-1862

1FS 3646

Canalisation du Gelon et désséchement des marais de Bourgneuf et Chamousset : seize profils - 1834-1862

1FS 3647

Canalisation du Gelon et désséchement des marais de Bourgneuf et Chamousset : plan aquarellé de la vallée de la Rochette non terminé avec le cours du Gelon avant sa canalisation, non daté ; plan du cours du Gelon depuis la route royale jusqu'à son embouchure dans l'Arc et des terrains inondés avec le tracé des projets pour donner l'écoulement aux eaux ( 1841) ; plan aquarellé du cours actuel de l'Isère depuis les digues de Grésy à Châteauneuf et du cours de l'Arc depuis Aiton au confluent (1847) ; plan aquarellé de la vallée de la Rochette avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale de La Rochette à Chamousset (1852) ; plan aquarellé de la vallée de la Rochette avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale (1854) ; mappe de la commune de Bourgneuf avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale (1854) ; mappe en deux parties de la commune de Chamoux avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale (1854) ; mappe de la commune de Chamousset avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale ainsi que le périmètre de l'imposition pour la canalisation (1854) ; plan et profils du barrage pour la dérivation des eaux vers les moulins de la commune de Chateauneuf (1858) ; extrait de la mappe de la commune de La croix de la Rochette avec les nouveaux tracés du Gelon et de la route communale (1860) ; plan du cours du Gelon de La Rochette jusqu'à la prise d'eau pour les moulins de Betton-Bettonnet, non daté ; sept brouillons de plans non datés - 1834-1860

Ponts (1FS 2377-2393)

2377-2378 Ponts sur la route royale du Mont-Cenis. - 2377 (ponts d'Argentine, du Bugeon et d'Hermillon) - 2378 (ponts du Gelon et de Montmélian).

2438-2441 Canalisation du Gelon. - 2438 (1827-1845) - 2439 (1846-1849) - 2440 (1850-1860) - 2441 (terrains occupés, vendus ou expropriés).

2442-2453 Dérivations, scieries, moulins, endiguements divers, dans l'ordre alphabétique des cours d'eau. - 2442 (Albane et canal du Bourget) - 2 443 (Arly) - 2444 (Boisserette) - 2445 (Chéran) - 2446 (Chiriac, Coisetan, Coisin) - 2447 (Coton, Doria, Mon, Gaz, Gelon) - 2448 (Glandon, Gorge, Guiers) - 2449 (Hyères, 1824-1833) - 2450 (Hyères, 1834-1840) - 2451 (Hyères, 1840-1858) - 2452 (Leysse, canal de Mérande) - 2453 (Méline, Sierroz, Somont, lac d'Aiguebelette).

Routes communales et consortiales (1FS 2303-2376)

2313-2330 Routes communales et consortiales de Savoie-propre, par mandements. (…) - 2319 (Chamoux)

Trésor des chartes

SA 55 La Rochette (suite).

- Requêtes et dépositions de témoins pour le procès intervenu entre Aymon, comte de La Chambre, vicomte de Maurienne, et les habitants de Saint-Pierre de-Soucy au sujet du nouveau chemin fait sur l'initiative de ceux-ci au préjudice du péage de La Rochette (1468-1470).

Archives et inventaires » Fonds des administrations françaises de la Révolution et de l'Empire (1792-1815)

Répertoire des fonds du département du Mont-Blanc, des districts, des administrations municipales de canton, des arrondissement et des sociétes populaires et comités de surveillance. 1792-1815

Fonds du département du Mont-Blanc (1792-1815) Cote : FR.AD073. L 1-2590

Archives et inventaires » Répertoire des fonds du département du Mont-Blanc, des districts, des administrations municipales de canton, des arrondissement et des sociétes populaires et comités de surveillance. 1792-1815 -

Marais et navigation. Service hydraulique - L 1537-1547.

L 1537 Dessèchements de marais.

L 1538 Bacs et bateaux de passage (principalement à La Balme sur le Rhône et à Pau sur l'Isère).

- 1542 (Arc)

- 1544 (ruisseau de Chamoux, Charpeney d'Apremont, Chéran, Deisse, Flon, Gelon, Guiers, Hyères)

- 1547 (Nant-Bruyant de La Motte-Servolex, torrent de Randens, canal de Savières, Sierroz, canal de Thiou, ruisseaux et torrents divers).

Les péages

L'entretien des routes n'était pas une mince affaire dans nos vallées soumises aux caprices de rivières torrentielles : l'Arc, l'Isère, le Gelon, leurs affluents… Les chemins s'effondraient ou disparaissaient sous les éboulements, les ponts étaient régulièrement emportés…

Le pouvoir avait deux ressources, pour entretenir la voirie : les corvées, et les péages. Tiens, les péages !

Et ces péages étaient concédés à des particuliers, qui versaient à l'Administration une somme forfaitaire, et récupéraient les droits de passage, variables selon le temps, les affaires, les maladies et les guerres.

Un péage bien difficile à éviter existait près de Chamoux: à la Croix d'Aiguebelle. Puis un autre, au pont Saint-Catherine à Aiguebelle…

Le fichier joint réunit quelques actes qui accordaient la gestion du péage de la Croix d'Aiguebelle au plus offrant, au gré des enchères - car il y avait toujours plusieurs candidats pour le poste, tantôt venus en voisins, tantôt attirés de loin.

Recherche et transcription 11-2018. A.Dh.

Fichiers attachés:

Voirie de Chamoux

Puisque la plaine du Gelon a longtemps été soumise aux caprices du Gelon, les cheminements passaient sur les pentes - comme dans la plupart des vallées.

La route principale de desserte du village était donc celle qui menait de La Rochette à Aiguebelle, en passant par les divers "Villard", puis Villardizier, le Bourg de Chamoux, les Berres, la Croix d'Aiguebelle…

Les chemins conduisant à Champlaurent et Montendry prenaient dans les hauts du Bourdg de Chamoux.

Un autre, voisinant le turbulent ruisseau de Montendry, traversait la plaine : il menait à Ponturin, et au-delà vers Bettonnet, Châteauneuf.

Et c'est tout !

C'est au 19e siècle que la commune ouvrit d'abord le chemin vers Bourgneuf, puis le chemin qui joint le village à la route de digue, par le pont de la Servaz.

Parallèlement, le révêtement des chaussées s'améliorait, les ponts étaient renforcés, les chemins élargis et sécurisés.

Macadam à Chamoux

L'arrivée du macadam à Chamoux

À quoi ressemblaient les rues du village vers 1850?

Chemins de terre battue, creusés d'ornières, glissants sous le pas les jours de pluie et pieds crottés toute l'année?

Probablement, on les avait déjà assainis en les empierrant, dans les montées, dans le bourg: à coup de corvées, nos ancêtres aménagèrent des " chemins ferrés": chemins empierrés dont l'assise est ferme et où l'on n'enfonce pas.

Mais le développement des transports exigeait plus, d'autant que les habitants des villages voisins (de Champlaurent, Montendry, à Villard-Léger, Bettonnet…) affluaient vers la nouvelle Maison communale où étaient hébergés divers services du canton.

On allait donc revêtir la chaussée de "macadam", entre 2 "cunettes" pavées. (voir ces mots dans les notes)

Décembre 1853, premiers frémissements

L'ordre du jour appelle la discussion sur la convenance d'établir un pavé dans le Bourg de Chamoux.

La nécessité de réparer les rues du Bourg d'une manière convenable et propre est reconnue sans discussion. La discussion roule ensuite sur la forme du pavé, sur la matière à y employer et sur les moyens d'arriver à la confection.

Le conseil communal délibère:

" Art.1: Il sera établi dans les deux rues principales du Bourg de Chamoux, un pavé dit Macadam avec une cunette de chaque côté de la rue.

Art.2 : Le conseil communal charge M. Mollot Eugène, ingénieur en retraite de la confection du devis et du cahier des charges, à ce relatifs.

Art.3 : Il sera mis dans le cahier des charges la condition essentielle, que toute la fourniture et le transport des pierres sera fait par corvées."

Mars 1856 : on s'inquiète.

"La discussion fait ressortir que si les eaux pluviales tombent sur la partie de la rue qui sera macadamisée, et non sur la partie qui sera pavée et formera les cunettes, ces mêmes eaux dégraderont le macadam et l'emporteront en peu de temps."

On va donc "prendre des mesures"

-tous les toits longeant les rues qui seront macadamisés, soit la grande rue tendant à Aiguebelle et à la Rochette et celle qui tend de la Place chez Monsieur Mollot notaire seront disposés de manière à ce que les [stillicides]* tombent sur la partie pavée et dans le centre de la cunette**. Il est néanmoins facultatif à ceux qui ne voudraient pas couper leur toit actuel d'y placer des chenaux avec descentes jusqu'à la rue.

-il est défendu de jeter aucune ordure et de faire aucun entrepôt dans les rues. Il est défendu aussi de traîner des bois dans la rue"

1856 - on passe au concret : adjudication du macadam et grave

Le conseil par délibération du 24 mai 1856 arrête de faire exécuter le macadam et les autres travaux relatif dans toute la traversée du bourg suivant les projets, cahier des charges et détail estimatif dressés par Monsieur Mollot ingénieur en retraite sous la date du 12 avril proche passe

L'adjudication a été tranchée au profit de Monsieur Jean feu Georges Guyot pour la somme de 1690 livres.

Les travaux ont commencé !

13-7-1857 - Nomination d'un délégué pour la surveillance des travaux du macadam

Monsieur [le vice-syndic] Fabien Fantin fait donner lecture du cahier des charges relatif au macadam qui doit être surveillé par un délégué de l'administration ; il explique qu'en l'absence de ce délégué, aucune surveillance n'étant exercée, les travaux sont mal exécutés et les corvéables perdent leur temps.

Il propose de donner cette charge à Nayroud Simon-Joseph.

La discussion fait ressortir que le délégué prévu dans le cahier des charges est vraiment indispensable : on propose cette charge à M. Fantin depuis le commencement des travaux les a officieusement dirigés ; mais Monsieur Fantin ne peut y consacrer ses journées tout entières ; on propose de lui adjoindre le sieur Simon-Joseph Nayroud : ils s'entendront pour se diviser la journée entre tous les deux.

Le conseil délégué leur offre une indemnité de 2,50 livres pour chaque journée d'assistance.

Le sieur Fantin et le sieur Simon-Joseph Nayroud déclarent accepter cette proposition.

Le conseil délégué délibère :

A dater de ce jour, les susnommés Fantin Fabien et Nayroud Simon-Joseph sont chargés de la surveillance des travaux du macadam ; ils devront s'entendre entre eux pour qu'il y en ait toujours sur le chantier.

Il est alloué pour chaque jour de travail, soit d'assistance, la somme de 2,50 livres.

23-8-1857 - acompte à Monsieur Guyot de 600 livres sur le prix du macadam

M. le vice-syndic informe le conseil délégué que M. Guyot entrepreneur du pavé et macadam demande un acompte.

Le conseil délégué est d'avis de payer audit sieur Guyot Jean à compte de son Entreprise une somme de 600 livres à puiser sur les fonds prévus au Budget de 1857 et sur les fonds prévus en en résidus au compte de 1856 pour cet objet.

Bref, fin 1857 - 4 ans plus tard ! - 2 rues de Chamoux étaient revêtués de "macadam".

Mai 1859. Et si on continuait dans la partie supérieure du Bourg !

"La difficulté de continuer provient du peu de largeur de la rue : on a craint que le pavé des cunettes ne rendît ce passage difficile pour les chevaux et voitures. On ne savait pas si l'on devait ne faire qu'une seule cunette**, moins encore si on devait la placer au milieu ou à un des côtés".

Et puis… le conseiller Fantin Fabien fait observer que les tubes des fontaines passent par cette rue et que lorsqu'il y aura un macadam ou un pavé, il deviendra plus difficile de fouiller pour les réparations aux fontaines.

M. Mamy Joseph : "il faut avant tout réparer convenablement les conduites d'eau dans cette partie. On propose de remplacer les tubes de plomb qui sont usés par des tubes en fonte, ou par des conduits en ciment de la Porte de France."

Notes

* stillicides : eau qui tombe du toit goutte à goutte

** cunette : Rigole pavée de chaque côté d'une route pour l'écoulement des eaux. (ce mot est toujours employé en Savoie)

Qu'appelle-t-on Macadam ?

Lu dans Wikipedia : Le macadam est une technique de revêtement des chaussées, développée par l'Écossais John Loudon McAdam.

Mise au point vers 1760, une technique d'empierrement s'était généralisée en Europe : elle impliquait la pose de gros blocs posés pointe en haut, les interstices étant ensuite bloqués par insertion d'éclats de pierres.

Mac Adam propose une technique bien plus simple. Sur un sol bien drainé, il se contente de faire poser une épaisse couche de cailloutis dont les fragments ont été soigneusement calibrés. Cette couche est ensuite tassée directement par le trafic, ou par des rouleaux compresseurs, jusqu'à former un revêtement résistant et relativement étanche. Beaucoup moins coûteux, ce système exige cependant un entretien plus constant.

Revêtement bitumineux

Par la suite, l'étanchéité de surface a été améliorée par imprégnation de bitume ou de goudron, puis par un revêtement de béton de goudron (goudron de houille, dérivé du charbon maintenant remplacé par du bitume, dérivé du pétrole). Par extension, le terme macadam est aujourd'hui employé, à tort, dans ce dernier sens.

Sources

Ces documents sont disponibles sur ce site dans Patrimoine/Archives municipales/Délibération.

Textes à l'appui

Voci quelques transcriptions de documents qui nous informent sur les difficultés des déplacements à l'entrée de la Maurienne.